Populismo ortográfico

He leído recientemente una colaboración de Daniel Gómez Visedo en El País Digital del 8 de los corrientes. Se trata de un artículo titulado Una revolución en la ortografía en el que este señor, licenciado en Derecho y especialista en Márketing, Seguros y Gestión de grandes cuentas, autor de Cómo se ganan y se pierden las grandes cuentas, desgrana toda una serie de razones por las cuales la Real Academia debería simplificar al máximo la Ortografía española.

La consideración del perfil académico y profesional del autor explican, a mi modo de ver, el estado de perplejidad en el que quedé sumido tras leer su texto, enmarcado en una rúbrica llamada ¿Y tú que piensas?. Pues, bien, me propongo decirle en estas líneas lo que pienso al respecto.

La consideración del perfil académico y profesional del autor explican, a mi modo de ver, el estado de perplejidad en el que quedé sumido tras leer su texto, enmarcado en una rúbrica llamada ¿Y tú que piensas?. Pues, bien, me propongo decirle en estas líneas lo que pienso al respecto.

Pienso, en primer lugar, que el señor Gómez Visedo nos ha provisto un magnífico ejemplo de lo que significa el proverbio La ignorancia es atrevida. Y me imagino cómo él juzgaría mi propuesta de que la única manera de consolidar una cartera de clientes fuera la de aplicarles sin límite y sistemáticamente rebajas en sus cuotas de contratación de los servicios recibidos.

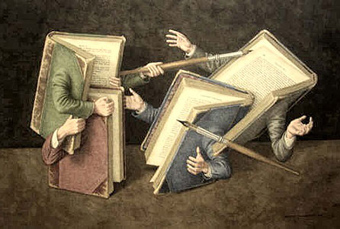

Se me antoja, entonces, que el señor Gómez Visedo es un tecnócrata capaz, probablemente, de proponer eficaces recetas en su ámbito competencial pero que no se ha formado lo suficiente como para darse cuenta de que la lengua no es tan sólo un instrumento, una herramienta para la comunicación, sino también un patrimonio cultural. Como tal, debe ser conservado y respetado del mismo modo que lo puedan ser determinados edificios, infraestructuras y costumbres heredados del pasado.

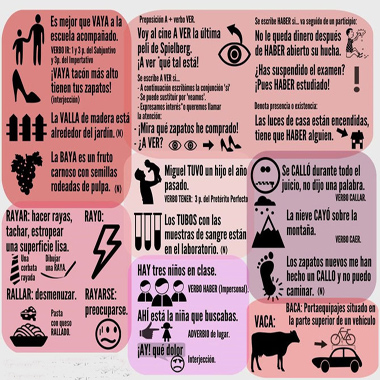

Como toda riqueza patrimonial, nuestra Ortografía es testimonio parcial de lo que hemos sido y no podemos simplificarla como desearía el Señor Gómez Visedo sin opacar sus virtudes: una invitación al conocimiento de las civilizaciones que nos han precedido y una reflexión sobre el funcionamiento de nuestra lengua. Así, por ejemplo, cuando se explica que la diferencia entre escribir o no con acento en la primera e la palabra este estriba en que se pueda emplear dicho término como determinante o como pronombre, estamos ayudando al hablante a comprender que existen diferentes categorías lingüísticas. Ser mínimamente competentes en materia ortográfica significa tener un conocimiento básico de cuáles son las piezas que conforman la maquinaria lingüística con la que nos expresamos oralmente o por escrito y cómo se relacionan entre ellas.

Gómez Visedo deplora que nuestro manual de Ortografía tenga 864 páginas. Imagino que, para convertirse en abogado, no se le pidió que se aprendiera de memoria el Código Civil o el Código Penal. Igualmente, para ser un buen conductor no hace falta saberse al dedillo el código de la circulación. Jamás he oído, sin embargo, que nadie sueñe con que se simplifiquen al máximo dichos códigos de modo que su necesario estudio esté al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Y menos aún que un filólogo se meta en las once varas de esta camisa.

Gómez Visedo deplora que nuestro manual de Ortografía tenga 864 páginas. Imagino que, para convertirse en abogado, no se le pidió que se aprendiera de memoria el Código Civil o el Código Penal. Igualmente, para ser un buen conductor no hace falta saberse al dedillo el código de la circulación. Jamás he oído, sin embargo, que nadie sueñe con que se simplifiquen al máximo dichos códigos de modo que su necesario estudio esté al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Y menos aún que un filólogo se meta en las once varas de esta camisa.

La Ortografía no es, pues, una mecanismo de discriminación social sino una oportunidad (que el sistema educativo debe saber explotar) para la incardinación del sujeto en su cultura. La abolición de la Ortografía sería, en este sentido, comparable a la rehabilitación funcional del Coliseo romano para transformarlo en un campo de fútbol. Algo parecido ya se perpetró en la pretendida restauración del Teatro Romano de Sagunto, cuyas gradas fueron restauradas en modo tal que no se diferencian de las del anfiteatro Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. Los criterios estrictamente funcionalistas alejan al ciudadano de sus orígenes y le impiden conocerlos para poderse proyectar sabiamente hacia el futuro.

Quisiera, además, tranquilizar al señor Gómez Visedo al respecto del nivel de agobio que el estudio de la Ortografía genera en los estudiantes. Como profesor que soy, ya le puedo confirmar que el tiempo dedicado a dicho estudio debe de ser, a día de hoy, prácticamente residual a la vista de la manera en que dicha competencia lingüística va decayendo. Basta asomarse también al modo en que son vertidos los comentarios de los lectores de prensa en Internet. Aprovecho la ocasión para señarle al señor Gómez Visedo que el leísmo no es tolerado en la lengua escrita y que, por lo tanto, no debería haber expresado en su artículo, refiriéndose a los incompetentes en Ortografía, que dicho lastre *les estigmatiza y, un poco más adelante, *les señala, sino que debía haber empleado en ambos casos el pronombre personal objeto directo los. A lo mejor es que, con el tiempo, nuestro opinador también se mostrará partidario de abolir o, como poco, simplificar la Gramática española.

Estoy convencido de que la abolición de la Ortografía y la simplificación de la Gramática apartarían progresivamente a la población del conocimiento de sus clásicos por no hablar de lo que engendrarían en materia de empobrecimiento del vocabulario o de incapacitación para progresar en el conocimiento de otras lenguas romances menos degradadas que el español (diría yo que casi todas).

Estoy convencido de que la abolición de la Ortografía y la simplificación de la Gramática apartarían progresivamente a la población del conocimiento de sus clásicos por no hablar de lo que engendrarían en materia de empobrecimiento del vocabulario o de incapacitación para progresar en el conocimiento de otras lenguas romances menos degradadas que el español (diría yo que casi todas).

Por otro lado, sepa nuestro articulista que la Real Academia Española hace tiempo que ya se volvió loca tolerando, en un primer momento, y permitiendo con el paso del tiempo, empleos tan aberrantes como la expresión del objeto directo personal con la preposición a o las construcciones de la conocida como pasiva refleja, atentados, éstos, a la lógica lingüística difícilmente superables y que han propiciado ulteriores atropellos entre los hispanófonos.

Tengo, al fin y al cabo, la impresión de que el señor Gómez Visedo no ha hecho más que adoptar un discurso simplista, demagogo y falaz desde la atalaya de su posición social y económica tan acomodada y obscenamente orientada hacia lo que a él verdaderamente le interesa (incrementar el volumen de sus negocios a través de un español precarizado) como injustificable desde el punto de vista científico.

Los topónimos consisten en traducciones (Ciudad del Cabo traslada Cape Town) o en adaptaciones a la fonética y a la ortografía españolas de dichos términos en otras lenguas (Hamburgo, del alemán Hamburg; Aquisgrán, del latín Aquisgranum; Londres, del francés Londres). Habrán podido comprobar cómo, en estas adaptaciones, las lenguas no tienen por qué recurrir a la denominación original sino que pueden tomar como punto de partida la edición de dicho topónimo original efectuada por otro sistema lingüístico. Cada una de estas particulares etimologías nos remitiría, sin duda, a una explicación histórica.

Los topónimos consisten en traducciones (Ciudad del Cabo traslada Cape Town) o en adaptaciones a la fonética y a la ortografía españolas de dichos términos en otras lenguas (Hamburgo, del alemán Hamburg; Aquisgrán, del latín Aquisgranum; Londres, del francés Londres). Habrán podido comprobar cómo, en estas adaptaciones, las lenguas no tienen por qué recurrir a la denominación original sino que pueden tomar como punto de partida la edición de dicho topónimo original efectuada por otro sistema lingüístico. Cada una de estas particulares etimologías nos remitiría, sin duda, a una explicación histórica. que al que se emplea más comúnmente: Pekín. Esta última forma procede de una época en que este tipo de palabras tardaban mucho más tiempo en ser incorporadas pues pasaban por muchas más bocas y recorrían muchas más leguas hasta que se asentaban en un determinado sistema.

que al que se emplea más comúnmente: Pekín. Esta última forma procede de una época en que este tipo de palabras tardaban mucho más tiempo en ser incorporadas pues pasaban por muchas más bocas y recorrían muchas más leguas hasta que se asentaban en un determinado sistema. Han de saber igualmente que, aunque les parezca extraño, el número de topónimos extranjeros adaptados al español ha disminuido por una razón histórica: España ya no juega el papel preponderante de otrora en el concierto internacional. De esta forma, ya casi nadie sabe dónde están Cáller, Garellano, Ruán, Brema, Alcazarquivir, Angora o Mastrique porque, además, el peso relativo de la Historia de España en los programas educativos actuales ha disminuído en provecho del otorgado al de las distintas Comunidades Autónomas del Estado.

Han de saber igualmente que, aunque les parezca extraño, el número de topónimos extranjeros adaptados al español ha disminuido por una razón histórica: España ya no juega el papel preponderante de otrora en el concierto internacional. De esta forma, ya casi nadie sabe dónde están Cáller, Garellano, Ruán, Brema, Alcazarquivir, Angora o Mastrique porque, además, el peso relativo de la Historia de España en los programas educativos actuales ha disminuído en provecho del otorgado al de las distintas Comunidades Autónomas del Estado.

cuando me topo, en una intervención en estilo directo enmarcada en un diálogo entre los padres de uno de los policías asistentes del comisario protagonista con la siguiente pregunta-exclamación:

cuando me topo, en una intervención en estilo directo enmarcada en un diálogo entre los padres de uno de los policías asistentes del comisario protagonista con la siguiente pregunta-exclamación: Atropellos parecidos los tenemos en español. Ocurre que me fascinan menos porque estoy, muy a mi pesar, bastante más habituado a ellos. Y me da por reflexionar sobre por qué los códigos lingüísticos, que están tan tasados y fundados en la Lógica, se pueden llegar a ver tan alterados por un número creciente de hablantes. ¿Será que no se paran a pensar en que la mayoría de las reglas han sido concebidas para ayudarnos a mejor y más fácilmente construir nuestros mensajes? ¿Será que el locutor está tan encantado de haberse conocido que es incapaz de no hacer girar todo lo que dice en torno a su subjetividad?

Atropellos parecidos los tenemos en español. Ocurre que me fascinan menos porque estoy, muy a mi pesar, bastante más habituado a ellos. Y me da por reflexionar sobre por qué los códigos lingüísticos, que están tan tasados y fundados en la Lógica, se pueden llegar a ver tan alterados por un número creciente de hablantes. ¿Será que no se paran a pensar en que la mayoría de las reglas han sido concebidas para ayudarnos a mejor y más fácilmente construir nuestros mensajes? ¿Será que el locutor está tan encantado de haberse conocido que es incapaz de no hacer girar todo lo que dice en torno a su subjetividad? Un día aprendí que, según los científicos, hacen falta siete recurrencias convenientemente motivadas para que cualquier contenido lingüístico se asiente espontáneamente en la cabeza de un hablante. Claro que, para ello, no hay que vivir en situación de alofonía, como es mi caso en italiano. Así que no queda más remedio que inyectarse periódicamente en vena dichas recurrencias. Y emplearlas en cuanto se dé mínimamente la oportunidad: una charla quincenal con otro italófono, un correo electrónico a un conocido periodista en la lengua de Dante.

Un día aprendí que, según los científicos, hacen falta siete recurrencias convenientemente motivadas para que cualquier contenido lingüístico se asiente espontáneamente en la cabeza de un hablante. Claro que, para ello, no hay que vivir en situación de alofonía, como es mi caso en italiano. Así que no queda más remedio que inyectarse periódicamente en vena dichas recurrencias. Y emplearlas en cuanto se dé mínimamente la oportunidad: una charla quincenal con otro italófono, un correo electrónico a un conocido periodista en la lengua de Dante.