Perder

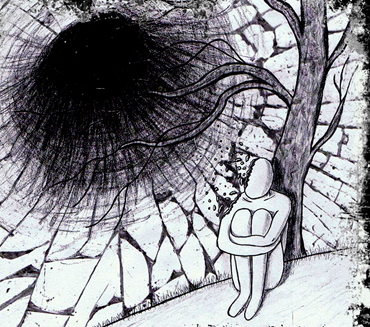

El mamífero humano no está programado para perder pero quizás sea ésta la cosa más importante que deba aprender a lo largo de su vida para seguir campando.

Perder afectos, perder salud, perder dinero, perder para ganar, para salvar el honor o la dignidad, para hacer feliz a quien se quiere de verdad. Aprender a perder, encajar las derrotas sublima nuestra condición y, muchas veces, nos conduce, a medio y largo plazo, a ganar. Ganar en autoestima, ganar en reconocimiento, ganar en tranquilidad, en paz de consciencia.

Perder afectos, perder salud, perder dinero, perder para ganar, para salvar el honor o la dignidad, para hacer feliz a quien se quiere de verdad. Aprender a perder, encajar las derrotas sublima nuestra condición y, muchas veces, nos conduce, a medio y largo plazo, a ganar. Ganar en autoestima, ganar en reconocimiento, ganar en tranquilidad, en paz de consciencia.

Nos pasaremos la vida aceptando la pérdida para prepararnos también a saborear mejor las victorias y la dicha que procuran. A veces, ésta tan sólo viene de tener presente que no se ha perdido, o perdido demasiado, durante una temporada.

Sólo sabiendo perder estaremos en condiciones de apreciar lo que significa no perder e, incluso, ganar.

Los hay tan instalados en lo del guardar la ropa que le llegan casi a tener miedo a ganar por el riesgo que conlleva tener que acabar perdiendo lo que se ganó. Yo les aconsejaría que se olvidaran de ello pues, al final, lo perderemos todo. Hay que disfrutar de lo ganado pues su caducidad puede revestir mil formas.

Pensándolo bien, esto de perder es bastante relativo. Teóricamente, sólo se puede perder aquello de lo que se ha gozado, indepedientemente de que se haya batallado o no para conseguirlo. Es por ello por lo que, de entrada, pierde menos aquél que menos peleó por conseguir lo que disfrutó o no saboreó suficientemente mientras estaba a su disposición.

Pensándolo bien, esto de perder es bastante relativo. Teóricamente, sólo se puede perder aquello de lo que se ha gozado, indepedientemente de que se haya batallado o no para conseguirlo. Es por ello por lo que, de entrada, pierde menos aquél que menos peleó por conseguir lo que disfrutó o no saboreó suficientemente mientras estaba a su disposición.

De este modo, perder se vuelve, en la mayor parte de los casos, una cuestión de interpretación subjetiva. Si conseguimos acotar esta percepción, pocas serán las pérdidas que nos afecten y las que subsistan y nos pesen serán aquéllas que, de alguna manera, no hagan sino recordarnos lo felices que pudimos llegar a ser en un determinado momento de nuestras vidas.

Si somos capaces de reconvertir estos momentos de felicidad perdidos y la nostalgia que acarrean en palanca para sentirnos mejor en el sentido en que debemos estarle agradecidos a nuestra vida el que nos hayan sido dados, estaremos en condiciones de ser un poquito más felices en el presente y más dispuestos a aprovechar lo bueno que vayamos construyendo o recibiendo de la fortuna.

Y como una reflexión nunca está suficientemente documentada sin indagar en el origen de la palabra que la suscita, deben Vds. saber que perder proviene del latín perdere, palabra, a su vez, compuesta por el prefijo perfectivo per- (que aporta el significado de completamente) y el verbo dare, que no necesita traducción pero que, en este caso, se convierte en -dere por el fenómeno de la apofonía (una vocal breve, en este caso la a, cambia de timbre al anteponérsele un prefijo u otra raíz léxica).

Y como una reflexión nunca está suficientemente documentada sin indagar en el origen de la palabra que la suscita, deben Vds. saber que perder proviene del latín perdere, palabra, a su vez, compuesta por el prefijo perfectivo per- (que aporta el significado de completamente) y el verbo dare, que no necesita traducción pero que, en este caso, se convierte en -dere por el fenómeno de la apofonía (una vocal breve, en este caso la a, cambia de timbre al anteponérsele un prefijo u otra raíz léxica).

O sea que la carga semántica inicial de perder es la de darlo, entregarlo todo. Un valor que seguimos encontrando en expresiones como perder el tiempo.

A estas alturas, tan sólo espero que no lo hayan Vds. perdido leyendo estas modestas consideraciones alumbradas en las profundidades del verano

Estamos de paso, somos meros gestores de lo poco o lo mucho que nos pueda pertenecer hasta que pase a manos de otro, que mejorará lo que hemos hecho o lo dilapidará. Nada podremos hacer al respecto.

Estamos de paso, somos meros gestores de lo poco o lo mucho que nos pueda pertenecer hasta que pase a manos de otro, que mejorará lo que hemos hecho o lo dilapidará. Nada podremos hacer al respecto. Imagínense, por ejemplo, lo relajado que pasaría a estar un jugador de fútbol a punto de tirar el penalti que le diera el triunfo a su selección en el último segundo de la final de un campeonato del mundo si fuera capaz, por un instante, de verse a sí mismo como un nimio ser vivo en un rincón de un planeta insignificante del gigantesco universo en el microsuspiro de la existencia de éste.

Imagínense, por ejemplo, lo relajado que pasaría a estar un jugador de fútbol a punto de tirar el penalti que le diera el triunfo a su selección en el último segundo de la final de un campeonato del mundo si fuera capaz, por un instante, de verse a sí mismo como un nimio ser vivo en un rincón de un planeta insignificante del gigantesco universo en el microsuspiro de la existencia de éste. Pero es que no hace falta proyectarse tan alto o tan lejos para darse cuenta de que tendríamos que alabar a cada segundo que pasa el nombre del Ser o el No-Ser que ha hecho posible el milagro de nuestras vidas. A principios de año, me hicieron por vez primera un ecocardiograma. Esta prueba se la recomiendo a los más enajenados por sus cuitas. Consiste en una auscultación del corazón repercutida en una pantalla y unos altavoces por los que el médico obtiene toda una serie de datos precisos para emitir un diagnóstico sobre el estado del funcionamiento cordial del paciente y éste se queda pasmado en la contemplación amplificada de tan maravilloso mecanismo. Una bomba autónoma que no parará de latir toda nuestra puñetera vida y sin cuyo funcionamiento no habrá tal. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Y, así, hasta que todo acabe.

Pero es que no hace falta proyectarse tan alto o tan lejos para darse cuenta de que tendríamos que alabar a cada segundo que pasa el nombre del Ser o el No-Ser que ha hecho posible el milagro de nuestras vidas. A principios de año, me hicieron por vez primera un ecocardiograma. Esta prueba se la recomiendo a los más enajenados por sus cuitas. Consiste en una auscultación del corazón repercutida en una pantalla y unos altavoces por los que el médico obtiene toda una serie de datos precisos para emitir un diagnóstico sobre el estado del funcionamiento cordial del paciente y éste se queda pasmado en la contemplación amplificada de tan maravilloso mecanismo. Una bomba autónoma que no parará de latir toda nuestra puñetera vida y sin cuyo funcionamiento no habrá tal. ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Y, así, hasta que todo acabe.

El caso es que eso, consciente o inconscientemente (más bien por lo segundo pues, de otro modo, no estaríamos hablando de ello como lo hacemos), se fue instalando, haciéndose hueco y desarrollándose.

El caso es que eso, consciente o inconscientemente (más bien por lo segundo pues, de otro modo, no estaríamos hablando de ello como lo hacemos), se fue instalando, haciéndose hueco y desarrollándose. Hasta que, un buen día (o un mal día, según de aquello de lo que se trate), eso, que ha ido paulatinamente escalando niveles de autoconciencia, llama a la puerta del nivel en el que sólo tú ejerces de carcelero mayor del reino. Y te pide que le concedas el tercer grado.

Hasta que, un buen día (o un mal día, según de aquello de lo que se trate), eso, que ha ido paulatinamente escalando niveles de autoconciencia, llama a la puerta del nivel en el que sólo tú ejerces de carcelero mayor del reino. Y te pide que le concedas el tercer grado. El caso es que la frasecita de marras, pronunciada por alguien que dice conocerte bien, te saca de quicio. Y no por lo que dice o cómo lo dice (de hecho, es buen síntoma tener a alguien que se atreva a decirte ese tipo de cosas) sino porque te defrauda el hecho de comprobar hasta qué punto te desconoces o hasta qué punto lo que eres no lo decides tú sino todos aquellos de los que te rodeas.

El caso es que la frasecita de marras, pronunciada por alguien que dice conocerte bien, te saca de quicio. Y no por lo que dice o cómo lo dice (de hecho, es buen síntoma tener a alguien que se atreva a decirte ese tipo de cosas) sino porque te defrauda el hecho de comprobar hasta qué punto te desconoces o hasta qué punto lo que eres no lo decides tú sino todos aquellos de los que te rodeas.