Se prohiben las bacanales

El olor del humo que escapaba de todas las casas de aquella pequeña ciudad itálica hacía horas que había reemplazado a la pestilencia de las ciénagas próximas. Cada atardecer otoñal sucedía lo mismo. La gente de allí estaba acostumbrada a aquello y ni se percataba. Solo los forasteros, cuando alguno acertaba a pasar por la localidad, arrugaban la nariz y sostenían un gesto mal disimulado de desagrado hasta que volvían a emprender camino.

Ya estaba atardeciendo cuando el señor de la casa y su secretario regresaron de la curia local, despertando un pequeño ajetreo entre los esclavos que aguardaban desde hacía horas junto a la puerta. La sesión de aquel día se había alargado sobremanera. Tanto, que aquel trastorno en la cotidianeidad de la casa había acicateado la curiosidad del primogénito, por lo general despreocupado, acaso por su juventud, de los negocios y cuitas políticas de su padre.  Quizás por ello le aguardaba en el comedor junto a una mesa en la que el cocinero había dispuesto un pequeño refrigerio. Aunque llegaba terriblemente cansado, el adusto decurión no pudo reprimir una orgullosa mirada de aprobación al encontrárselo. Puede que, pese a los extravíos propios de cualquier adolescente, todavía pudiera convertir a su hijo mayor en un hombre hecho y derecho.

Quizás por ello le aguardaba en el comedor junto a una mesa en la que el cocinero había dispuesto un pequeño refrigerio. Aunque llegaba terriblemente cansado, el adusto decurión no pudo reprimir una orgullosa mirada de aprobación al encontrárselo. Puede que, pese a los extravíos propios de cualquier adolescente, todavía pudiera convertir a su hijo mayor en un hombre hecho y derecho.

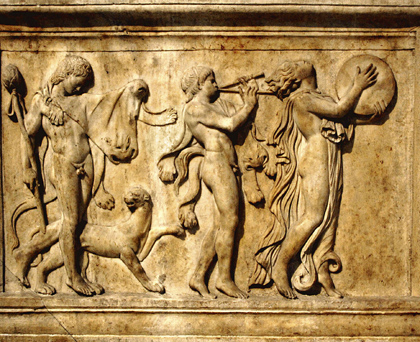

Así pues, padre e hijo no tuvieron empacho en continuar charlando hasta altas horas de la noche, asistidos, de tanto en tanto, por la más anciana de las esclavas, que se aproximaba solícita a escanciarles vino cada vez que sus copas se vaciaban. Así se enteró el joven de que aquella mañana había llegado noticia de un nuevo decreto del Senado de Roma, en virtud del cual se proscribía la celebración de bacanales en la pequeña comunidad itálica. En lo sucesivo, nadie podría adorar al dios Baco, rendirle ofrendas ni celebrar ningún tipo de rito en su honor salvo que contara con la autorización expresa del pretor de Roma. Los senadores de Roma habían especificado que nadie, ni hombre ni mujer, podría ejercer en lo sucesivo como sacerdote del dios. Que, en adelante, ningún hombre ni ninguna mujer podría recaudar dinero en nombre del dios ni constituir fondo de resistencia alguno distinto del Tesoro local de la ciudad, auditado desde hacía años por Roma. Que, a partir de entonces, ningún grupo de hombres ni de mujeres podría congregarse en la ciudad, ni fuera de ella, para entregarse a los sucios rituales de la deidad; y que, para prevenir el incumplimiento de la norma, el pretor de Roma tendría que autorizar previamente cualquier reunión de más de cinco personas que pudiera celebrarse intramuros, quedando taxativamente prohibidos los encuentros en los bosques y pantanos circundantes. Que, en virtud de aquel decreto, el Senado condenaba a muerte sumaria a quien osara contravenir lo antedicho, y autorizaba a los legionarios acantonados en la villa a ejecutar la pena sin dilación.

Te juro, hijo, decía el padre, que ni yo ni ninguno de los otros decuriones comprendemos el sentido de todo esto. Agotado por la larga jornada, el señor de la casa se derramó encima sin pretenderlo lo que le quedaba en la copa, y chasqueó los dedos para que uno de los esclavos acudiera a retirarle la toga para ponerse más cómodo.  En nuestra ciudad, continuó mientras le desvestían, se le rinde culto a Baco, como en todas, como a todos los dioses, así debe hacerse y así lo hemos hecho siempre, pero no me cabe en la cabeza en qué pueden estar pensando en Roma para dictaminar una medida así.

En nuestra ciudad, continuó mientras le desvestían, se le rinde culto a Baco, como en todas, como a todos los dioses, así debe hacerse y así lo hemos hecho siempre, pero no me cabe en la cabeza en qué pueden estar pensando en Roma para dictaminar una medida así.

Ni a mí, padre, le respondía el hijo, obsequioso.

Es que pongo a los dioses por testigos de que no lo entiendo, de verdad, continuó el ceñudo decurión, todavía a medio vestir, apurando el contenido de una nueva copa y reprimiendo una arcada. ¿Creen en serio que no tenemos nada mejor que hacer que salir a reunirnos en los pantanos, por la noche? ¿No se dan cuenta de que aquí nadie conspira, de que aquí no hay descontentos, de que aquí hacemos las cosas bien, pagamos los impuestos que nos piden y no les damos problemas?

Por supuesto que no, padre. Nunca lo hemos hecho.

Pues eso. El hombre, incapaz ya de reprimir una última náusea, vomitó todo lo que había bebido sobre el esclavo que le vestía, que, indolente, comenzó de nuevo a desvestir a su amo sin detenerse siquiera a limpiarse a sí mismo. Que estoy seguro, hijo, prosiguió  el padre, de que lo del dios Baco es una mera excusa, y que todas esas restricciones y amenazas y demás no tienen otro sentido que el de humillarnos. Por eso toda esa insistencia en las mujeres, como si las mujeres pudieran ser sacerdotisas, o recaudadoras, o qué se yo. Como si dieran para eso. Quieren humillarnos. Así, porque sí. Porque en Roma nos tienen envidia.

el padre, de que lo del dios Baco es una mera excusa, y que todas esas restricciones y amenazas y demás no tienen otro sentido que el de humillarnos. Por eso toda esa insistencia en las mujeres, como si las mujeres pudieran ser sacerdotisas, o recaudadoras, o qué se yo. Como si dieran para eso. Quieren humillarnos. Así, porque sí. Porque en Roma nos tienen envidia.

Claro que sí, padre. Están locos esos romanos.

El primogénito pronunció aquellas últimas palabras ya medio amodorrado mientras a su padre le enfundaban en una nueva túnica. Quizás por ello ni el uno ni el otro se percataron de que la pequeña de la casa, apenas un año menor que su hermano, se deslizaba por la puerta y, acompañada de varias de las esclavas más jóvenes, se internaba en la oscuridad de la calle. Mezclándose entre la miríada de sombras que, los días convenidos, abandonaban sus agobiantes casas para internarse en un bosquecillo cercano en el que, cuando menos, respirar.