El misterioso C. Verres

Les voy a contar algo que sucedió hace mucho tiempo, en una tierra muy, muy lejana. En la Roma de hace dos mil años.

Se juzgaba allí a Cayo Verres. Eminente político de carrera, cercano siempre al poder gracias a sus amistades entre los círculos de Sila y Pompeyo, su trayectoria no había sido precisamente fulgurante, pero, a sus casi cincuenta años y tras haber amasado una fortuna considerable, por fin había conseguido acceder al pretorado a base de favores y sobornos, empujones y algún que otro codazo, y al año siguiente se le concedió el gobierno provincial de Sicilia.  Cuentan que mientras Verres atravesaba el estrecho de Mesina, la náyade Aretusa se arrojó al agua para no reaparecer jamás en la isla, y el Etna, molesto por no poder hacer otro tanto, lanzó un exabrupto en forma de fumarola.

Cuentan que mientras Verres atravesaba el estrecho de Mesina, la náyade Aretusa se arrojó al agua para no reaparecer jamás en la isla, y el Etna, molesto por no poder hacer otro tanto, lanzó un exabrupto en forma de fumarola.

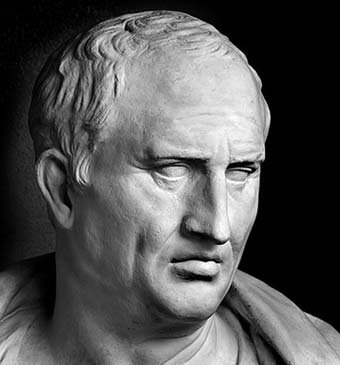

No fue para menos. Al término de su mandato, Verres hubo de ser juzgado por corrupción. De la acusación se ocupó nada menos que el mediático Cicerón. Al parecer, Verres había aprovechado el levantamiento de Espartaco como excusa para mandar prender a todos los esclavos de Sicilia, condenarlos al tormento y a la crucifixión, y ofrecer a sus amos la posibilidad de perdonarlos y devolvérselos a cambio de una pequeña remuneración. Según se demostró en el juicio, Verres se había embolsado además el dinero enviado por el Senado para comprar trigo para los pobres de Roma, y en su lugar había extorsionado a los campesinos sicilianos, exigiéndoles que entregaran el trigo gratis e incluso que pagaran una mordida adicional para conservar sus propiedades. El gobernador había condenado a muerte a los potentados que habían logrado escapar de la provincia junto con sus fortunas, y había utilizado a las legiones para obligarles a regresar y poder esquilmar así sus pertenencias. Incluso el templo de Atenea de Siracusa había sufrido su insaciable, arrolladora avaricia. De él desaparecieron las estatuas, los tesoros y hasta  la famosa colección de retratos de los tiranos y reyes de Sicilia, hasta entonces motivo de orgullo nacional para los isleños. Se esfumaron las joyas y el manto con los que se ataviaba a la estatua de culto, la virginal Atenea, y aparecieron días después sobre la exuberante efigie de una meretriz, que entre risitas gustaba de recibir así ataviada a sus más distinguidos parroquianos. Cierta mañana, ante la epatada muchedumbre arremolinada en la plaza, los soldados de Verres se congregaron en torno a las puertas del templo y las arrancaron con palancas, haciendo astillas los batientes de madera para recuperar los revestimientos de marfil. No satisfechos con ello, cuando el impío latrocinio casi había terminado uno de los guardias alzó la vista, vislumbró una cabeza de Gorgona anclada en la cornisa del templo, y allá que se subió para hacerla saltar con su palanca. Pero la cabeza cayó al suelo y se hizo añicos. Aquella mañana los hombres de Verres se llevaron del templo hasta unas larguísimas cañas de bambú que, por alguna razón olvidada largo tiempo atrás, habían sido consagradas a la diosa y yacían apiladas en una esquina. Pero aquellas cañas no tenían valor económico alguno, y al atardecer aparecieron abandonadas en un callejón al otro extremo de la ciudad.

la famosa colección de retratos de los tiranos y reyes de Sicilia, hasta entonces motivo de orgullo nacional para los isleños. Se esfumaron las joyas y el manto con los que se ataviaba a la estatua de culto, la virginal Atenea, y aparecieron días después sobre la exuberante efigie de una meretriz, que entre risitas gustaba de recibir así ataviada a sus más distinguidos parroquianos. Cierta mañana, ante la epatada muchedumbre arremolinada en la plaza, los soldados de Verres se congregaron en torno a las puertas del templo y las arrancaron con palancas, haciendo astillas los batientes de madera para recuperar los revestimientos de marfil. No satisfechos con ello, cuando el impío latrocinio casi había terminado uno de los guardias alzó la vista, vislumbró una cabeza de Gorgona anclada en la cornisa del templo, y allá que se subió para hacerla saltar con su palanca. Pero la cabeza cayó al suelo y se hizo añicos. Aquella mañana los hombres de Verres se llevaron del templo hasta unas larguísimas cañas de bambú que, por alguna razón olvidada largo tiempo atrás, habían sido consagradas a la diosa y yacían apiladas en una esquina. Pero aquellas cañas no tenían valor económico alguno, y al atardecer aparecieron abandonadas en un callejón al otro extremo de la ciudad.  La causa fue tan prolija que el juicio se prolongó durante años. Había muchas cosas que juzgar, cientos de testigos, multitud de documentos. Verres, además, contaba con buenos amigos entre el tribunal, y ninguno de ellos se anduvo con disimulos a la hora de retrasar los trámites. Pese al encono de Cicerón, la opinión pública poco a poco fue perdiendo interés en el asunto. De todos era sabido que hacía apenas unos años Quinto Calidio (propretor, como Verres, aunque Calidio había ejercido su depredadora magistratura en Hispania) había sido asimismo juzgado a su regreso a Roma, y que se había gloriado en anunciar a los cuatro vientos que el precio oficial del tribunal de extorsiones era de tan solo tres millones de sestercios. Noticia que ninguno de los jueces se había molestado en refutar. Toda Roma sabía, en fin, que al término de su mandato en Hispania el propio Pompeyo, el hombre fuerte de la política romana durante aquellos años, había reunido gracias a los azares de la guerra civil una inmensa cantidad de documentos incriminatorios que afectaban a buena parte de la casta política romana, y que los había destruido ante el asombro de sus legionarios, primero a martillazos y arrojando después los restos a una inmensa hoguera. O eso se decía. Que no se había guardado ninguno de aquellos incómodos documentos entre los pliegues de la toga.

La causa fue tan prolija que el juicio se prolongó durante años. Había muchas cosas que juzgar, cientos de testigos, multitud de documentos. Verres, además, contaba con buenos amigos entre el tribunal, y ninguno de ellos se anduvo con disimulos a la hora de retrasar los trámites. Pese al encono de Cicerón, la opinión pública poco a poco fue perdiendo interés en el asunto. De todos era sabido que hacía apenas unos años Quinto Calidio (propretor, como Verres, aunque Calidio había ejercido su depredadora magistratura en Hispania) había sido asimismo juzgado a su regreso a Roma, y que se había gloriado en anunciar a los cuatro vientos que el precio oficial del tribunal de extorsiones era de tan solo tres millones de sestercios. Noticia que ninguno de los jueces se había molestado en refutar. Toda Roma sabía, en fin, que al término de su mandato en Hispania el propio Pompeyo, el hombre fuerte de la política romana durante aquellos años, había reunido gracias a los azares de la guerra civil una inmensa cantidad de documentos incriminatorios que afectaban a buena parte de la casta política romana, y que los había destruido ante el asombro de sus legionarios, primero a martillazos y arrojando después los restos a una inmensa hoguera. O eso se decía. Que no se había guardado ninguno de aquellos incómodos documentos entre los pliegues de la toga.

Verres no pudo ser declarado culpable. El juez estimó que no tenía sentido mantenerlo vigilado a la espera de sentencia, y apenas un par de días antes de que la misma fuera hecha pública el antiguo pretor escapó de Roma y se trasladó, junto con todas sus riquezas, a Marsella. La República se ahogaba en sus últimos estertores.  ¿Qué mortal, se pregunta Salustio en un inspirado e inspirador pasaje, qué mortal que se considere hombre digno de tal nombre puede aguantar que a ellos les sobren riquezas para construir puertos y allanar montes, y que a nosotros no nos alcance para vivir? ¿Que ellos gocen de cuantas casas desean y que nosotros no tengamos un hogar para nuestros hijos? El presente es triste, pero el porvenir se presenta más ingrato todavía. ¿Qué tenemos, salvo la vida? ¿Y por qué no despertáis?

¿Qué mortal, se pregunta Salustio en un inspirado e inspirador pasaje, qué mortal que se considere hombre digno de tal nombre puede aguantar que a ellos les sobren riquezas para construir puertos y allanar montes, y que a nosotros no nos alcance para vivir? ¿Que ellos gocen de cuantas casas desean y que nosotros no tengamos un hogar para nuestros hijos? El presente es triste, pero el porvenir se presenta más ingrato todavía. ¿Qué tenemos, salvo la vida? ¿Y por qué no despertáis?

Grandes palabras, las de Salustio. Grandes, para tratarse de quien llegó a coordinar la facción cesariana contra Pompeyo. Grandes, para alguien que hubo de retirarse de la política cuando su carrera se vio gravemente comprometida tras varios escándalos de corrupción. Escándalos que, gracias a la intervención de César, quedaron en nada. Hace más de dos mil años.