El caravasar

Anochecía ya. La batalla había sido cruenta. Desorganizada, que es lo peor que se puede decir de una batalla, pues la confusión lo suele bañar todo en sangre. Fueron dos escuadrones enzarzados el uno contra el otro sin que ninguno formara como era debido, sin siquiera distinguir quién luchaba contra quién, sin instrucciones ni consignas claras; sencillamente dos columnas avanzando a marchas forzadas por el desierto que de improviso se habían encontrado, y exterminado. Las moscas zumbaban por doquier, una legión de moscas que nadie sabía de dónde provenía, ni mucho menos cómo había podido llegar tan rápido a aquel rincón perdido en medio de la nada. Pero allí estaban. Y se estaban alimentando a placer. El aire era denso, caliente. La brisa del atardecer traía muchas cosas consigo, y ninguna agradable. Desde luego que no.

Anochecía ya. La batalla había sido cruenta. Desorganizada, que es lo peor que se puede decir de una batalla, pues la confusión lo suele bañar todo en sangre. Fueron dos escuadrones enzarzados el uno contra el otro sin que ninguno formara como era debido, sin siquiera distinguir quién luchaba contra quién, sin instrucciones ni consignas claras; sencillamente dos columnas avanzando a marchas forzadas por el desierto que de improviso se habían encontrado, y exterminado. Las moscas zumbaban por doquier, una legión de moscas que nadie sabía de dónde provenía, ni mucho menos cómo había podido llegar tan rápido a aquel rincón perdido en medio de la nada. Pero allí estaban. Y se estaban alimentando a placer. El aire era denso, caliente. La brisa del atardecer traía muchas cosas consigo, y ninguna agradable. Desde luego que no.  Aquel era un caravasar cualquiera. Ni tenía nombre. O, si alguna vez lo había tenido, ya nadie lo sabía, pues los pocos residentes de aquel puñado de casas medio derruidas arracimadas en torno al pozo habían huido en cuanto se acercaron los dos ejércitos. Tan solo quedaban atrás un par de perros famélicos, una huerta desnuda y medio cadáver de asno.

Aquel era un caravasar cualquiera. Ni tenía nombre. O, si alguna vez lo había tenido, ya nadie lo sabía, pues los pocos residentes de aquel puñado de casas medio derruidas arracimadas en torno al pozo habían huido en cuanto se acercaron los dos ejércitos. Tan solo quedaban atrás un par de perros famélicos, una huerta desnuda y medio cadáver de asno.

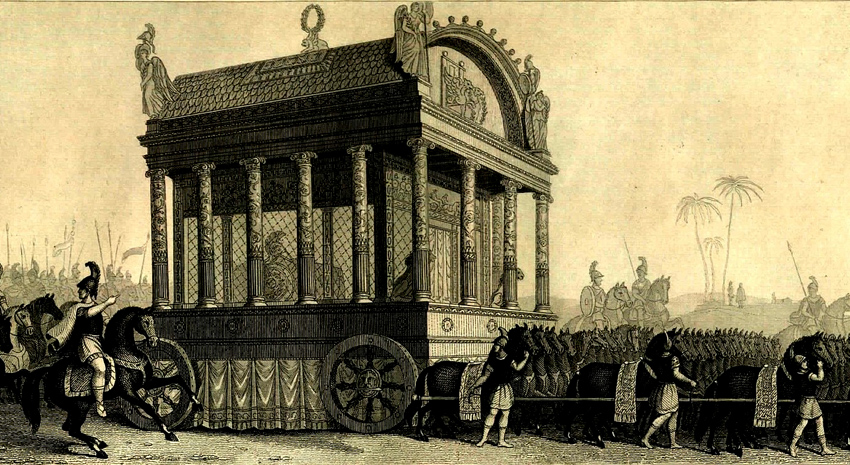

Uno de los perros comenzó a ladrar en cuanto la partida de jinetes se aproximó a las casas. Eran oficiales, se veía desde lejos, iban ricamente ataviados y montaban sobre portentosos corceles de guerra. Las insignias entrechocaban al paso de los caballos. Y es que unos soldados, destacados allí tras la inhumana y disparatada batalla, habían informado de que en una de las casas de aquel minúsculo oasis se encontraba el catafalco de oro de Alejandro Magno.

Allí estaba Pérdicas, en cabeza del grupo de jinetes. Con el anillo de Alejandro centelleando en su mano derecha, bien visible. Como Quiliarca del Reino (se cuenta que el rey le había concedido aquel honor en sus últimos momentos, cuando ya agonizaba), él había sido quien había organizado el traslado del cadáver de Alejandro hacia su Macedonia natal. Y es que se sabía por un oráculo que la tierra en la que descansara aquel cuerpo prosperaría para siempre. Pérdicas ansiaba mantener la unidad del Imperio de Alejandro, al precio que fuere. Contaba para ello con la colaboración involuntaria de Filipo Arrideo, el hermanastro enfermo de Alejandro, hijo de su padre Filipo y de una mujer pública, y al que la madre de Alejandro, Olimpia, había licuado el seso pacientemente, metódicamente, envenenándole desde su infancia con arsénico. Contaba también con el “apoyo” del niño Alejandro, el bebé que el conquistador macedonio había engendrado con la exótica Roxana, y que había nacido huérfano apenas unos días después de la muerte de su padre. Un bebé que en aquel momento era el coheredero legal, junto con el pobre Arrideo, del Imperio. Y, contaba también, desde luego, con la colaboración entusiasta de Cleopatra, la ambiciosa hermana del difunto Alejandro, con la que pensaba contraer matrimonio en cuanto recuperara aquel escurridizo cadáver. Al llegar a la casa hacia la que se dirigían, Pérdicas descendió del caballo, pero, receloso, aguardó a sus compañeros.

la ambiciosa hermana del difunto Alejandro, con la que pensaba contraer matrimonio en cuanto recuperara aquel escurridizo cadáver. Al llegar a la casa hacia la que se dirigían, Pérdicas descendió del caballo, pero, receloso, aguardó a sus compañeros.

Allí estaba también Crátero, el fiel Crátero, comandante de la infantería de Alejandro. El mejor amigo del rey finado, a quien había acompañado en tantas cacerías de leones, los dos solos, únicamente para divertirse. A la muerte del monarca se extendió el rumor de que este, con su último estertor, lo había designado a él, Crátero, heredero del Imperio. Pero en ese momento Crátero no se hallaba presente, estaba tratando de calmar a los soldados amotinados a la entrada de palacio, y quienes sí presenciaron el fallecimiento negaban toda aquella historia. En lugar de nuevo soberano del imperio, había sido nombrado por sus compañeros tutor del niño Alejandro y del pobre Filipo Arrideo. Crátero sabía que, gracias a ese cargo, tenía los días contados. Pero pensaba vender caro su pellejo. Saltó sin esfuerzo de su montura al lado de Pérdicas, le pegó una patada al perro que todavía continuaba ladrándoles, y de un empellón abrió la puerta de aquella polvorienta casa. Pero no entró.

Allí estaba Antípatro. Compañero de niñez de Alejandro, mejor gestor que jinete, el monarca lo había dejado como regente en Macedonia durante su larga y legendaria campaña. Es más, durante todos aquellos años en Siria, en Persia, en la India y en Babilonia, Alejandro había hecho oídos sordos a quienes se empeñaron en advertirle que Antípatro estaba trabajando duro para apropiarse de su trono. Pero en cuanto se tuvo noticia de la muerte del conquistador, Antípatro expulsó de sus fronteras a la reina madre, Olimpia, pasó revista a sus tropas más adictas, masacró a las de lealtad dudosa, y se embarcó hacia Oriente, deseoso de tomar parte en lo que allí se pergeñara. Y allí estaba. Miró con desdén a Pérdicas y a Crátero mientras bajaba del caballo y aferraba las riendas metódicamente a un pilar. No intercambiaron palabra, pero la desconfianza entre todos aquellos hombres era patente.

Allí estaba Antígono el Tuerto, con su feroz mueca de siempre. Se decía que había sido él quien había hecho desaparecer el tesoro de Alejandro cuando el monarca todavía agonizaba. Nadie lo sabía con certeza, pero el rumor bastaba para que nadie le plantara cara. Con semejante volumen de riquezas aquel mastodonte de bronce lleno de cicatrices podría comprar medio imperio, si se lo propusiera. O levantar el mayor ejército nunca antes visto. Había quien sostenía incluso que ya lo estaba haciendo en alguna parte del que había sido el vasto imperio de Alejandro.

Allí estaba Antígono el Tuerto, con su feroz mueca de siempre. Se decía que había sido él quien había hecho desaparecer el tesoro de Alejandro cuando el monarca todavía agonizaba. Nadie lo sabía con certeza, pero el rumor bastaba para que nadie le plantara cara. Con semejante volumen de riquezas aquel mastodonte de bronce lleno de cicatrices podría comprar medio imperio, si se lo propusiera. O levantar el mayor ejército nunca antes visto. Había quien sostenía incluso que ya lo estaba haciendo en alguna parte del que había sido el vasto imperio de Alejandro.En definitiva, el único ausente en aquel caravasar aquella tarde, el único de cuantos habían compartido tantos banquetes, borracheras y cabalgadas con el añorado Alejandro, era, por supuesto, Ptolomeo. Fue Ptolomeo quien desapareció de Babilonia cuando aún todos lloraban la muerte de Alejandro, durante aquellas interminables sesiones de reproches y disputas, dirimiendo quién había sido el culpable de qué, quién merecía qué honor, o quién se haría cargo de aquel inmenso imperio. Fue Ptolomeo quien pocos días después se presentó en Egipto y asesinó a Cleómenes, el gobernador designado para aquellas tierras. Y fue Ptolomeo quien, nadie sabía cómo, sobornó al oficial al mando del cortejo fúnebre de Alejandro para que modificara su luctuosa ruta hacia Macedonia y se encaminara a través de Siria, rumbo a Egipto. Aquel cambio de rumbo había sido lo que había terminado de alarmar a todos aquellos antiguos compañeros de Alejandro.  Recelando los unos de los otros pero ninguno dispuesto a que Ptolomeo se riera de ellos y se hiciera con aquel cadáver, habían partido en su persecución con lo más granado de su caballería, en pos de la comitiva fúnebre. Y le habían dado alcance en Siria, pero para entonces a la caravana se habían sumado las tropas que Ptolomeo había enviado desde Egipto. La batalla había estallado de improviso, sin que nadie diera la orden, y había sido una masacre. Pero había resultado victoriosa para Pérdicas y los suyos. Tras varias horas inspeccionando las inmediaciones, por fin había aparecido el codiciado catafalco. Estaba allí, en el corral trasero de aquella casa del caravasar abandonado. O eso les habían dicho sus hombres.

Recelando los unos de los otros pero ninguno dispuesto a que Ptolomeo se riera de ellos y se hiciera con aquel cadáver, habían partido en su persecución con lo más granado de su caballería, en pos de la comitiva fúnebre. Y le habían dado alcance en Siria, pero para entonces a la caravana se habían sumado las tropas que Ptolomeo había enviado desde Egipto. La batalla había estallado de improviso, sin que nadie diera la orden, y había sido una masacre. Pero había resultado victoriosa para Pérdicas y los suyos. Tras varias horas inspeccionando las inmediaciones, por fin había aparecido el codiciado catafalco. Estaba allí, en el corral trasero de aquella casa del caravasar abandonado. O eso les habían dicho sus hombres.

Entraron todos a una en la cochambrosa vivienda. Dentro todo era mugre y oscuridad, mezcladas quizá con ese toque de silenciosa opresión típico de las casas abandonadas. Los paladines no prestaron atención a las sombras que les rodeaban y se dirigieron directamente hacia la otra puerta de la humilde construcción, la del patio. Antígono la hizo saltar por los aires de un puntapié. Y allí estaba. Un féretro de plata, oro y marfil maravillosamente repujado en piedras preciosas, descansando pesadamente sobre un soberbio carro persa. Parecía curiosamente fuera de lugar entre tanta desolación. Tras un segundo de indecisión, Crátero se adelantó a sus compañeros, se encaramó al carro y abrió la tapa, ante la muda expectación del resto. Desde dentro del féretro, los ojos plácidos e impasibles de una estatua, engalanada con las ropas del finado Alejandro y usurpando su sarcófago, le devolvieron la mirada.