La cría de la morena

Entre los últimos años de la República y los primeros del flamante Imperio, parece ser, proliferó entre el patriciado romano una afición ciertamente peculiar. En algo se tenían que entretener esas acaudaladas y bizarras familias aristocráticas que durante largos períodos se ausentaban del fragor del combate político en la ciudad, o de la mucho más tranquila y saludable vida en el frente de batalla. Largos períodos durante los cuales descansaban en sus soleadas villas diseminadas en torno a la bahía de Nápoles, entre vastas viñas, hermosos paseos porticados y decenas de manantiales de aguas termales. Lejos de las epidemias que asolaban Roma en verano, o del hambre y las turbas que devastaban sus calles en invierno. El Vesubio todavía descansaba tranquilo; faltaban algunas décadas para que todo aquel mundo napolitano desapareciera bajo toneladas de ceniza.

Lejos de las epidemias que asolaban Roma en verano, o del hambre y las turbas que devastaban sus calles en invierno. El Vesubio todavía descansaba tranquilo; faltaban algunas décadas para que todo aquel mundo napolitano desapareciera bajo toneladas de ceniza.

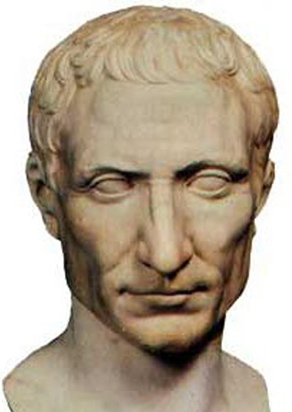

Pues bien, se dice que fue en aquellos cortijos campestres donde se pusieron de moda las piscifactorías. Las primeras fueron sencillas piscinas de cemento y mármol en las que se criaban suculentas ostras, manjar enormemente cotizado entre lo más granado de la sociedad romana. Su precio se disparó cuando, durante lo más crudo de la Guerra Social, los ejércitos levantados contra Roma dificultaron las comunicaciones por Italia y los novedosos viveros que Sergio Orata acababa de construir en su villa de descanso abastecieron las mesas de todos sus vecinos. Pero las ostras no eran divertidas, un molusco difícilmente puede serlo, y aquellos lujosos estanques pronto se poblaron con otras especies mucho más entretenidas. Según Plinio, Licinio Murena fue el primero que crio peces en sus predios veraniegos, aunque Cayo Hirrio fue quien popularizó el entusiasmo por las morenas.  Lucio Licinio Lúculo, viejo lugarteniente de Sila y reputado conservador, fue ridiculizado en cierta ocasión por Pompeyo, pues, poco antes de que las Guerras Civiles entraran en su máximo apogeo, Lúculo invirtió buena parte de su fortuna en horadar un monte para que el agua marina regara sus viveros de morenas; “Jerjes togado”, le llamó Pompeyo para hilaridad de la concurrencia, lo que no obstaba para que cada noche la mesa de Pompeyo se abasteciera con los monstruosos peces napolitanos. Y también la de César: se cuenta que, cuando el dictador quiso ofrecer un banquete a toda Roma para celebrar su victoria sobre Pompeyo y la muerte de su rival, hizo traer seis mil morenas de los estanques de Hirrio. La hormigueante caravana de carretas se extendió durante kilómetros entre la llanura campana y la capital del mundo.

Lucio Licinio Lúculo, viejo lugarteniente de Sila y reputado conservador, fue ridiculizado en cierta ocasión por Pompeyo, pues, poco antes de que las Guerras Civiles entraran en su máximo apogeo, Lúculo invirtió buena parte de su fortuna en horadar un monte para que el agua marina regara sus viveros de morenas; “Jerjes togado”, le llamó Pompeyo para hilaridad de la concurrencia, lo que no obstaba para que cada noche la mesa de Pompeyo se abasteciera con los monstruosos peces napolitanos. Y también la de César: se cuenta que, cuando el dictador quiso ofrecer un banquete a toda Roma para celebrar su victoria sobre Pompeyo y la muerte de su rival, hizo traer seis mil morenas de los estanques de Hirrio. La hormigueante caravana de carretas se extendió durante kilómetros entre la llanura campana y la capital del mundo.

Y es que los romanos encontraban apetitosa la carne de aquellos grandes peces, pero sobre todo les encantaba su monstruoso aspecto. Sus grandes cuerpos de serpiente, su gelatinosa piel sin escamas, sus ojos bizqueantes de mirada atolondrada y sus horripilantes dientes suscitaban las simpatías de aquellas familias acaudaladas. Quizá también su extraordinaria longevidad, pues se cuenta que, criadas en cautividad y mimadas hasta lo indecente, algunas de aquellas bestias vivieron casi un siglo. De manera imperceptible, terminaron convirtiéndose en mascotas. En mascotas especialmente queridas.  De Hortensio, el famosísimo abogado, se cuenta que hubo quien le vio llorar a escondidas cuando murió una de sus morenas preferidas, y que la mandó enterrar junto a su hija, fallecida poco antes. En público, con grandes alardes de pena, lloró Craso, el más opulento de los acaudalados plutócratas romanos en una época de guerra y hambre, y cuando Ahenobarbo se lo echó en cara Craso se limitó a espetarle: “Yo lloro a una bestezuela, sí; tú, que has enterrado a tres esposas y no has llorado por ninguna, no puedes entenderme”.

De Hortensio, el famosísimo abogado, se cuenta que hubo quien le vio llorar a escondidas cuando murió una de sus morenas preferidas, y que la mandó enterrar junto a su hija, fallecida poco antes. En público, con grandes alardes de pena, lloró Craso, el más opulento de los acaudalados plutócratas romanos en una época de guerra y hambre, y cuando Ahenobarbo se lo echó en cara Craso se limitó a espetarle: “Yo lloro a una bestezuela, sí; tú, que has enterrado a tres esposas y no has llorado por ninguna, no puedes entenderme”.

Del propio Craso se decía que había logrado amaestrar a sus morenas para que, a su llamada, emergieran del agua y tomaran delicadamente los manjares que su dueño les ofrecía con sus propias manos. Antonia la Menor, hija de Marco Antonio y Octavia y mujer de Druso, gustaba al parecer de compartir sus joyas con su morena preferida, a la que llegó engalanar con uno s pendientes de piedras preciosas y varios de sus más preciados collares, para regocijo de la muchedumbre de labriegos y ganapanes que de tanto en tanto acudían a la villa para observar el espectáculo. Mucho menos simpáticas, por el contrario, eran las lampreas de Vedio Polión, uno de los amigos más íntimos de Augusto. También él amaestró con tesón a sus mascotas acuáticas, pero con un fin distinto: aquellos horripilantes seres no solo devoraban todo lo que era arrojado a su estanque, sino que, por lo visto, sentían especial predilección por la carne humana, y una sádica afición por convertir a los infortunados esclavos que caían en su poder en una nube de sangre y pequeños fragmentos flotantes antes de empezar siquiera a comérselos.

s pendientes de piedras preciosas y varios de sus más preciados collares, para regocijo de la muchedumbre de labriegos y ganapanes que de tanto en tanto acudían a la villa para observar el espectáculo. Mucho menos simpáticas, por el contrario, eran las lampreas de Vedio Polión, uno de los amigos más íntimos de Augusto. También él amaestró con tesón a sus mascotas acuáticas, pero con un fin distinto: aquellos horripilantes seres no solo devoraban todo lo que era arrojado a su estanque, sino que, por lo visto, sentían especial predilección por la carne humana, y una sádica afición por convertir a los infortunados esclavos que caían en su poder en una nube de sangre y pequeños fragmentos flotantes antes de empezar siquiera a comérselos.

Medio siglo después, Nerón removió cielo y tierra para apoderarse de las tristemente famosas lampreas de Polión. Y lo consiguió. Pero nadie sabe, o nadie se atrevió a contar, lo que sucedió en aquella villa cuando Nerón se convirtió en su propietario.

Ese mundo fue el que desapareció bajo las cenizas del Vesubio. O quizá no del todo. Desaparecieron los monstruosos peces, sí. Pero no sus altivos propietarios. Orgullosos dueños, al fin y al cabo, del mundo.