El exiliado

Cuenta Plutarco que Alcibíades, hijo de Clinias y sobrino de Pericles, fue un excelente político, el más influyente de cuantos guiaron el timón de Atenas durante la fase decisiva de larga Guerra del Peloponeso. Y es que no solo contaba Alcibíades con una formación espléndida, recibida a los pies del filósofo Sócrates, de quien durante muchos años se dijo discípulo predilecto; era además un decidido partidario de la democracia, postura a la que no renunció ni por su alta alcurnia ni por su inmensísima fortuna, y que continuó defendiendo durante toda su vida, pese a los malintencionados embustes de sus muchos detractores. Y, además, sabía hablar con aquel tono afable tan característico suyo, un tono que de inmediato hacía empatizar a las masas.

Alcibíades irrumpió en la escena política ateniense durante la paz de Nicias, la tregua que había abierto un paréntesis en la guerra que devoraba el mundo griego desde hacía décadas. En aquellos años, se labró un nombre como firme defensor de la causa democrática frente a quienes pretendían transigir con la aristocrática Esparta. Y esto fue lo que le llevó a promover la expedición a Sicilia, la más ambiciosa aventura militar en la que se había embarcado nunca Atenas. Pero el caso es los preparativos de la expedición quedaron emborronados por un turbio escándalo con implicaciones religiosas y políticas, en el que salieron a relucir algunos devaneos extramatrimoniales y no pocas amistades poco recomendables del carismático Alcibíades. Al poco de zarpar la flota hacia Sicilia, figurando Alcibíades entre sus generales, la asamblea ateniense ordenó el retorno de este para ser interrogado y juzgado. Pero Alcibíades no regresó: desapareció como por ensalmo y, pocos días después, reapareció solicitando asilo nada más y nada menos que en la mismísima Esparta.

Alcibíades irrumpió en la escena política ateniense durante la paz de Nicias, la tregua que había abierto un paréntesis en la guerra que devoraba el mundo griego desde hacía décadas. En aquellos años, se labró un nombre como firme defensor de la causa democrática frente a quienes pretendían transigir con la aristocrática Esparta. Y esto fue lo que le llevó a promover la expedición a Sicilia, la más ambiciosa aventura militar en la que se había embarcado nunca Atenas. Pero el caso es los preparativos de la expedición quedaron emborronados por un turbio escándalo con implicaciones religiosas y políticas, en el que salieron a relucir algunos devaneos extramatrimoniales y no pocas amistades poco recomendables del carismático Alcibíades. Al poco de zarpar la flota hacia Sicilia, figurando Alcibíades entre sus generales, la asamblea ateniense ordenó el retorno de este para ser interrogado y juzgado. Pero Alcibíades no regresó: desapareció como por ensalmo y, pocos días después, reapareció solicitando asilo nada más y nada menos que en la mismísima Esparta.

Pese a que todo el mundo conocía sus firmes convicciones políticas, los espartanos le acogieron y le proporcionaron un cómodo refugio, que Alcibíades supo agradecer como correspondía asesorándoles en la reanudación de la guerra contra Atenas. Mas aquel retiro duró poco, pues no tardó en divulgarse un nuevo infundio, según el cual Alcibíades frecuentaba a la esposa de uno de los monarcas espartanos, que además había dado a luz pese a la prolongada ausencia de su marido. Para prevenir males mayores, y reacio a emborronar la relación de amistad establecida con quienes tan generosamente le habían acogido en tierra extraña, de nuevo Alcibíades optó por partir, en este caso rumbo a Persia, donde, pese a la acendrada enemistad entre griegos y persas, supo ganarse la confianza del sátrapa local, prestándole  también a él sus servicios como asesor. Gracias a los contactos que todavía mantenía en la ciudad, gracias a su dinero convenientemente canalizado y a sus discursos, Alcibíades consiguió entonces frenar un golpe de estado antidemocrático que se había puesto en marcha en Atenas. Y aquello permitió que su causa fuera sobreseída, y que el genial político doblemente exiliado pudiera regresar una vez más a su patria.

también a él sus servicios como asesor. Gracias a los contactos que todavía mantenía en la ciudad, gracias a su dinero convenientemente canalizado y a sus discursos, Alcibíades consiguió entonces frenar un golpe de estado antidemocrático que se había puesto en marcha en Atenas. Y aquello permitió que su causa fuera sobreseída, y que el genial político doblemente exiliado pudiera regresar una vez más a su patria.

Alcibíades abanderó entonces algunas de las victorias militares más resonantes de cuantas logró Atenas en aquella guerra. Las flotas atenienses se enseñorearon de nuevo del Egeo. La ciudad estaba cada vez más empobrecida y falta de soldados, es cierto, pero los contactos que Alcibíades sabiamente mantenía en medio mundo le proporcionaban a Atenas todo lo que necesitaba para poder mantener el esfuerzo bélico. Y vaya si lo hizo. Durante un tiempo. Durante un tiempo porque la generosidad de Alcibíades, como no podía ser de otro modo, suscitó envidias. No entre el pueblo, que escuchaba sus discursos con ilusión y le apoyaba de manera unánime, sino entre el puñado de demagogos maledicentes que consideraban que todo lo que quería Alcibíades era enriquecerse a costa del Estado. La opinión de estos últimos, sin embargo, prevaleció, y aprovecharon una pequeña derrota naval de Alcibíades frente a las costas de Asia Menor, anecdótica en el transcurso de la guerra, para enjuiciarle.

No hay duda de que la ejecución de Alcibíades hubiera supuesto un duro mazazo para la moral ateniense en aquella última etapa de la guerra. Inevitablemente, su muerte hubiera enfrentado a los demócratas contra los que no lo eran tanto, y aquello hubiera precipitado la debacle. Estas consideraciones, y ninguna otra, fueron las que empujaron a Alcibíades a adelantarse una vez más a sus enemigos, escabulléndose de la justicia ateniense y reapareciendo inesperadamente en Tracia, donde, al parecer, y para sorpresa de muchos, era dueño de vastas propiedades.

No hay duda de que la ejecución de Alcibíades hubiera supuesto un duro mazazo para la moral ateniense en aquella última etapa de la guerra. Inevitablemente, su muerte hubiera enfrentado a los demócratas contra los que no lo eran tanto, y aquello hubiera precipitado la debacle. Estas consideraciones, y ninguna otra, fueron las que empujaron a Alcibíades a adelantarse una vez más a sus enemigos, escabulléndose de la justicia ateniense y reapareciendo inesperadamente en Tracia, donde, al parecer, y para sorpresa de muchos, era dueño de vastas propiedades.

Y allí permaneció, por cierto, hasta el final de la guerra, exiliado, observando atento el rápido transcurrir de los acontecimientos. No tuvo empacho alguno en prodigar sus consejos a quienes se los solicitaron, ni cesó nunca de mandar benevolentes misivas a los leales atenienses que demandaron una y otra vez su vuelta. Pero esta ya nunca se produjo. Los intransigentes enemigos de Alcibíades nunca depusieron su actitud, y a buen seguro se hubieran cebado sobre él en cuanto hubiera puesto un pie en el Pireo.

Cuenta Plutarco que en cierta ocasión alguien le preguntó a nuestro protagonista si es que no confiaba en Atenas, a la que tantas y tantas veces había salvado de sí misma. Y que su respuesta, que no puede dejar indiferente a nadie, fue la siguiente: “En las demás cosas, totalmente. Pero, tratándose de mi vida, no confío ni en mi madre”.

Era indispensable tomar tan trascendental decisión, sostenía Cicerón, para la salvaguarda de los itálicos. Los poderosos reyes que gobernaban en torno al Mar Negro habían desatado una guerra contra los negotiatores itálicos que residían en sus dominios. A diario, afirmaba el orador, llegaban a Roma centenares de cartas de tan insignes caballeros quejándose de que sus negocios, sus fortunas, e incluso sus mismas vidas, peligraban. Se decía que algunas de sus viviendas habían sido incendiadas, e incluso se rumoreaba que uno de aquellos reyes del Mar Negro había iniciado un genocidio contra los itálicos. Era necesario intervenir.

Era indispensable tomar tan trascendental decisión, sostenía Cicerón, para la salvaguarda de los itálicos. Los poderosos reyes que gobernaban en torno al Mar Negro habían desatado una guerra contra los negotiatores itálicos que residían en sus dominios. A diario, afirmaba el orador, llegaban a Roma centenares de cartas de tan insignes caballeros quejándose de que sus negocios, sus fortunas, e incluso sus mismas vidas, peligraban. Se decía que algunas de sus viviendas habían sido incendiadas, e incluso se rumoreaba que uno de aquellos reyes del Mar Negro había iniciado un genocidio contra los itálicos. Era necesario intervenir. Para ser francos, lo ignoramos. Solemos contentarnos con inferir que los negotiatores itálicos eran hombres de negocios procedentes de Italia. Vale, es obvio. O lo parece. Comerciantes y prestamistas que al parecer habrían ido asentándose en las tierras próximo-orientales, más allá de las fronteras de la República romana, y que habrían medrado gracias a su singular inteligencia y a su fantástico olfato con los negocios, lo que les terminó granjeando por lo visto, la envidia de los vecinos y gobernantes locales. No parece que fueran ciudadanos romanos, porque entonces nuestras fuentes nos lo dirían, dirían “romanos” y no “itálicos”, y desde luego Cicerón no tendría que arengar a sus ciudadanos a socorrerlos, porque todo romano se apresuraría a tomar las armas en defensa de cualquiera de sus compatriotas. Además, un romano nunca residiría motu proprio en territorio enemigo. Se nos dice que eran “itálicos” pero no ciudadanos romanos, en un momento en el que Roma se había apoderado ya de Italia y no quedaban en la península pobladores que no fueran romanos. Los historiadores, en fin, hemos tratado de resolver tan desconcertante (¿y anecdótico?) rompecabezas proponiendo que estos itálicos agredidos en las costas del Mar Negro serían seguramente comerciantes y prestamistas originarios de algún pueblo aliado de Roma. O puede que una mezcla de ciudadanos romanos con gentes que no lo eran, pero que eran partidarias de Roma. O algo parecido. En el fondo no tiene mucha importancia, lo importante es que estaban siendo agredidos y hubo que intervenir en su apoyo. ¿Verdad?

Para ser francos, lo ignoramos. Solemos contentarnos con inferir que los negotiatores itálicos eran hombres de negocios procedentes de Italia. Vale, es obvio. O lo parece. Comerciantes y prestamistas que al parecer habrían ido asentándose en las tierras próximo-orientales, más allá de las fronteras de la República romana, y que habrían medrado gracias a su singular inteligencia y a su fantástico olfato con los negocios, lo que les terminó granjeando por lo visto, la envidia de los vecinos y gobernantes locales. No parece que fueran ciudadanos romanos, porque entonces nuestras fuentes nos lo dirían, dirían “romanos” y no “itálicos”, y desde luego Cicerón no tendría que arengar a sus ciudadanos a socorrerlos, porque todo romano se apresuraría a tomar las armas en defensa de cualquiera de sus compatriotas. Además, un romano nunca residiría motu proprio en territorio enemigo. Se nos dice que eran “itálicos” pero no ciudadanos romanos, en un momento en el que Roma se había apoderado ya de Italia y no quedaban en la península pobladores que no fueran romanos. Los historiadores, en fin, hemos tratado de resolver tan desconcertante (¿y anecdótico?) rompecabezas proponiendo que estos itálicos agredidos en las costas del Mar Negro serían seguramente comerciantes y prestamistas originarios de algún pueblo aliado de Roma. O puede que una mezcla de ciudadanos romanos con gentes que no lo eran, pero que eran partidarias de Roma. O algo parecido. En el fondo no tiene mucha importancia, lo importante es que estaban siendo agredidos y hubo que intervenir en su apoyo. ¿Verdad? Como también hubo que intervenir, por cierto, en Macedonia, cuando Perseo, el último sucesor de Alejandro Magno, invadió la ciudad de Larisa, provocando la huida de casi todos los itálicos-no-romanos que vivían en ella. Y también en Numidia, cuando el malvado Jugurta masacró a traición a los honorables itálicos de las ciudades de Cirta y Vaga. Y en la propia Cartago, cuando, cincuenta años después de suscrita la paz con Aníbal y delimitadas las respectivas áreas de influencia de las dos potencias, los habitantes de Cartago se lanzaron como hienas sobre los pobres itálicos que residían en la ciudad, asesinándolos sin excepción. Y contra el reino del Ponto, cuando Arquelao, el hijo del monarca depuesto por Pompeyo, se puso al frente de una flota y asesinó a varios miles de itálicos en el puerto de Delos.

Como también hubo que intervenir, por cierto, en Macedonia, cuando Perseo, el último sucesor de Alejandro Magno, invadió la ciudad de Larisa, provocando la huida de casi todos los itálicos-no-romanos que vivían en ella. Y también en Numidia, cuando el malvado Jugurta masacró a traición a los honorables itálicos de las ciudades de Cirta y Vaga. Y en la propia Cartago, cuando, cincuenta años después de suscrita la paz con Aníbal y delimitadas las respectivas áreas de influencia de las dos potencias, los habitantes de Cartago se lanzaron como hienas sobre los pobres itálicos que residían en la ciudad, asesinándolos sin excepción. Y contra el reino del Ponto, cuando Arquelao, el hijo del monarca depuesto por Pompeyo, se puso al frente de una flota y asesinó a varios miles de itálicos en el puerto de Delos.

No todos, desde luego, opinaban eso del pobre Claudio. Huérfano de padre desde la más tierna infancia, alejado también de su querido hermano mayor, al que un Augusto carente de hijos varones había adoptado para sucederle, Claudio vivía en la sola compañía de su madre Antonia, que no desaprovechaba ocasión para despreciarle. A menudo le gritaba, en público y en privado, que era un engendro humano a medio terminar, y gustaba de censurar a sus conocidos espetándoles que eran más estúpidos todavía que su hijo Claudio. Aquella mujer amargada le mantenía encerrado en casa y, desde que con la adolescencia Claudio había comenzado a corresponder a sus desprecios con malos gestos, había puesto a su cargo al antiguo intendente de las caballerizas, un esclavo bárbaro, para que le domara como si de una vulgar bestia se tratara.

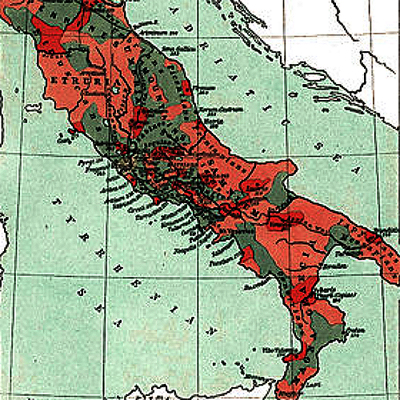

No todos, desde luego, opinaban eso del pobre Claudio. Huérfano de padre desde la más tierna infancia, alejado también de su querido hermano mayor, al que un Augusto carente de hijos varones había adoptado para sucederle, Claudio vivía en la sola compañía de su madre Antonia, que no desaprovechaba ocasión para despreciarle. A menudo le gritaba, en público y en privado, que era un engendro humano a medio terminar, y gustaba de censurar a sus conocidos espetándoles que eran más estúpidos todavía que su hijo Claudio. Aquella mujer amargada le mantenía encerrado en casa y, desde que con la adolescencia Claudio había comenzado a corresponder a sus desprecios con malos gestos, había puesto a su cargo al antiguo intendente de las caballerizas, un esclavo bárbaro, para que le domara como si de una vulgar bestia se tratara. Ante semejante panorama, e inclinado también a ello por su propia naturaleza, Claudio se había dado desde muy niño al estudio. A pesar de su tartamudez nerviosa, manejaba la lengua latina, sobre todo por escrito, mejor que muchos poetas, y su sorprendente dominio del griego asombraba hasta a los filósofos. Todavía adolescente había publicado sus primeros ensayos sobre filología, en los que entre otras cosas defendía la adición de tres letras nuevas al alfabeto, con suficientes argumentos como para que más de un erudito tomara la propuesta muy en serio. También había escrito un extenso tratado sobre filología etrusca, pero quedaban en Roma tan pocos estudiosos de la antigua lengua que casi nadie pudo verificar si su sesudo volumen tenía enjundia o era descabellado.

Ante semejante panorama, e inclinado también a ello por su propia naturaleza, Claudio se había dado desde muy niño al estudio. A pesar de su tartamudez nerviosa, manejaba la lengua latina, sobre todo por escrito, mejor que muchos poetas, y su sorprendente dominio del griego asombraba hasta a los filósofos. Todavía adolescente había publicado sus primeros ensayos sobre filología, en los que entre otras cosas defendía la adición de tres letras nuevas al alfabeto, con suficientes argumentos como para que más de un erudito tomara la propuesta muy en serio. También había escrito un extenso tratado sobre filología etrusca, pero quedaban en Roma tan pocos estudiosos de la antigua lengua que casi nadie pudo verificar si su sesudo volumen tenía enjundia o era descabellado. Así que Claudio finalmente escribió una Historia de Roma mutilada, en la que se callaban, como si ni siquiera hubieran transcurrido, más de veinte años. Esa era la Historia que el joven Claudio tenía ante sí, ya casi concluida, presta para que, tras una última lectura de los abuelos, se diera por fin a conocer, y quedara olvidada casi al instante, ignorada por el gran público. Junto con los últimos asomos de inocencia del pobre, tullido, acaso imbécil, Claudio.

Así que Claudio finalmente escribió una Historia de Roma mutilada, en la que se callaban, como si ni siquiera hubieran transcurrido, más de veinte años. Esa era la Historia que el joven Claudio tenía ante sí, ya casi concluida, presta para que, tras una última lectura de los abuelos, se diera por fin a conocer, y quedara olvidada casi al instante, ignorada por el gran público. Junto con los últimos asomos de inocencia del pobre, tullido, acaso imbécil, Claudio.