Dentro del muro

Hace ya casi dos años invité a mis lectores a visitar el Museo Arqueológico Nacional, en la calle Serrano de Madrid, y ustedes, al leerme, asintieron con la cabeza, complacientes. ¿Cumplieron su palabra? Así me gusta.

Recordarán, pues, que, cuando el visitante alcanza la primera planta, vislumbra por primera vez la inmensa mole de Pozo Moro, de la que en aquella ocasión les hablé. Desde el fondo del patio cubierto, Pozo Moro atrae al curioso como si fuera un faro. Pero no quiero ser pesado con el monumento, hoy no. Pasemos de largo, hacia las salas del fondo.

Recordarán, pues, que, cuando el visitante alcanza la primera planta, vislumbra por primera vez la inmensa mole de Pozo Moro, de la que en aquella ocasión les hablé. Desde el fondo del patio cubierto, Pozo Moro atrae al curioso como si fuera un faro. Pero no quiero ser pesado con el monumento, hoy no. Pasemos de largo, hacia las salas del fondo.

Al fondo a la derecha encontrarán ustedes los relieves de Osuna, que es donde hoy les animo a detenerse, siquiera un rato. Contemplémoslos por lo menudo. Merecen la pena. Corresponden, no en vano, con las majestuosas decoraciones escultóricas de varios monumentos ibéricos, seguramente funerarios, que a mediados del siglo I a.C. fueron demolidos para reutilizar sus materiales en la construcción de una gran muralla. Había que proteger la ciudad, así se dijo. La guerra civil entre los partidarios de César y los seguidores de Pompeyo asolaba las provincias hispanas.

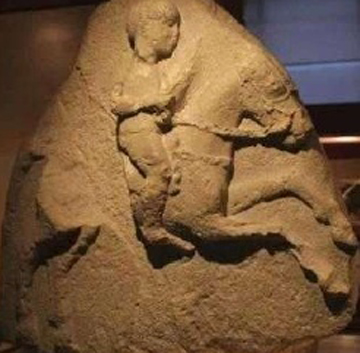

Destaca por su tamaño el relieve del jinete. Un caballero avanza al galope sobre su montura, enhiesto, firmemente asido a las riendas con la mano izquierda mientras sostiene en la derecha su pequeña espada. Los ojos del caballo, desorbitados por el esfuerzo, contrastan con la mirada serena y severa del varón, al que le basta inclinarse un tanto hacia delante para controlar la carrera. No tiene espuelas, y en vez de silla usa una simple manta. Por sus proporciones y facciones, podría parecer un niño. Un niño armado para la guerra con su espada diminuta, a lomos de su corcel.

la mirada serena y severa del varón, al que le basta inclinarse un tanto hacia delante para controlar la carrera. No tiene espuelas, y en vez de silla usa una simple manta. Por sus proporciones y facciones, podría parecer un niño. Un niño armado para la guerra con su espada diminuta, a lomos de su corcel.

Miremos a su derecha, contemplemos el sillar de la esquina. Es mi favorito. En él aparece una mujer, acaso todavía muchacha, que luce orgullosa sus mejores galas. Tiene los carrillos hinchados, pues está tocando una flauta doble. Observen el exquisito peinado, con un flequillo largo que le cae sobre la frente, casi a lo francés, y una trenza que se recoge en torno a la coronilla, rodeándole la cabeza. Observen las filigranas del ancho cinturón con el que se ciñe la túnica, una túnica cuyos abultados pliegues ondean con el caminar de la dama, y cuyas mangas ella se ha remangado para que no estorben la música. Fíjense en sus pendientes, grandes flores metálicas que cuelgan pesadas de las orejas. Casi los imaginamos tintineando al son de la flauta, al son del desfile. Fíjense en su talle. ¿Está encinta?

Pero vayamos a la otra esquina. Nos encontraremos allí a otras dos mujeres, estas ya de edad madura. El ingenioso escultor ibérico ha jugado aquí con la perspectiva. Ambas damas han sido talladas en altorrelieve, sus formas apenas sobresalen unos centímetros de la piedra, una en cada cara del sillar. Pero si nos situamos en la esquina del mismo, observaremos cómo las dos damas convergen, interactúan, se miran. Compruébenlo, el efecto es asombroso. Ambas caminan, solemnes, serias, con la cabeza oculta bajo un pesado velo  y el cuerpo apenas insinuado bajo la túnica y el manto. La de facciones más suaves sostiene un gran vaso en la mano izquierda, que por su forma intuimos relicario de perfumes. La de facciones más duras (mandíbula cuadrada, nariz chata… y sin embargo hermosa) une sus dos manos sobre el tallo de una delicada flor.

y el cuerpo apenas insinuado bajo la túnica y el manto. La de facciones más suaves sostiene un gran vaso en la mano izquierda, que por su forma intuimos relicario de perfumes. La de facciones más duras (mandíbula cuadrada, nariz chata… y sin embargo hermosa) une sus dos manos sobre el tallo de una delicada flor.

Mas continuemos asistiendo al desfile de los relieves de Osuna. La sociedad, los individuos, los seres humanos que participaron en él. Fijémonos en las miradas, en los gestos, en la emoción apenas contenida que dos mil años después todavía se contagia. Me apuesto algo a que se sorprenden. Reparen en el trompista, un personaje musculoso vestido con una túnica corta (apenas apta para salvaguardar la decencia) y una capa abrochada al cuello que se inclina hacia atrás para proyectar mejor el estruendo de la gran trompa que apenas logra sostener con ambas manos. Vean el saltimbanqui (¿asombroso, verdad?), un varón en taparrabos que sigue el desfile caminando sobre las palmas de sus manos mientras arquea el cuerpo, en equilibrio, haciendo un pino inestable todavía más espectacular cuando que dobla las rodillas hacia atrás y consigue casi tocarse la coronilla con los pies mientras avanza. ¿Y qué me dicen del relieve del beso? Es solo un fragmento, el más pequeño de todos los que he mencionado, pero basta para reconocer las cabezas de dos individuos (¿son hombres, son mujeres? Lo desconocemos) que se rozan los labios en un beso. Nuestro sistema de valores ha cambiado, somos conscientes de ello, sabemos que un beso acaso no tenía entonces las mismas connotaciones que en nuestros días. Desconocemos su significado, no sabemos si este beso se produjo en medio del desfile o si no tenía ninguna relación con él. Pero, cada vez que la vemos, la escena nos hace sonreír.

Pues bien, ahora imaginen todos estos relieves cubiertos de vivos colores, pues así se mostrarían en el pasado. Repletos de rojos, azules, negros, ocres, verdes. Posiblemente incluso con algún aplique metálico. Figúrenselos en lo alto de imponentes monumentos erigidos a las afueras de la ciudad. Saludando al visitante y presidiendo los desfiles reales que, como los representados, condimentarían de tanto en tanto la vida cotidiana de aquellas gentes, generación tras generación.

Pues bien, ahora imaginen todos estos relieves cubiertos de vivos colores, pues así se mostrarían en el pasado. Repletos de rojos, azules, negros, ocres, verdes. Posiblemente incluso con algún aplique metálico. Figúrenselos en lo alto de imponentes monumentos erigidos a las afueras de la ciudad. Saludando al visitante y presidiendo los desfiles reales que, como los representados, condimentarían de tanto en tanto la vida cotidiana de aquellas gentes, generación tras generación.

Y ahora imaginen el momento en el que un grupo de zapadores armados de grandes picos comenzaron a ensañarse con los bellos monumentos, reduciéndolos a material de construcción. Visualicen el momento en el que el relieve del saltimbanqui, el de la flautista, el del beso, acabaron emparedados dentro de la masiva muralla. Para proteger a los vecinos de Osuna de los que ahora, por lo visto, eran sus enemigos. Responsables, al parecer, de defender la causa de un tal Pompeyo frente a las huestes de un tal César.

El asedio de Urso duró apenas una semana. Siete días de infierno tras los que los vecinos decidieron entregarse. Como en tantas otras ocasiones, el muro no sirvió para dejar fuera a quienes se pretendía alejar de la ciudad. Pero sí enterró bajo sus piedras mucho de lo que habían sido quienes, por mera cuestión de azar, se habían quedado del lado de dentro.

De Tiberio, decía, se cuentan auténticas barbaridades. Muchas de índole sexual, desde luego. No parece que tuviera demasiados remilgos a la hora de elegir amantes, aunque se dice que solía preferir en su lecho a los hijos antes que a las madres, y si esos hijos aún no habían sido destetados, mejor que mejor. No me voy a detener en ello, pues probablemente todo eso no sean más que infundios sin sentido, propalados por un sinfín de romanos curiosos que en realidad desconocían qué sucedía en las alcobas de Capri. Pero también se cuenta que durante su gobierno no hubo día en Roma sin ejecuciones, y que en determinados períodos se adoptó la curiosa costumbre de ajusticiar a los reos junto con sus hijos, si los tuvieran, para agravar la pena. Tiberio prestaba dinero a los pobres y después les obligaba a costear unos intereses que no podían pagar; a los menos pobres, en cambio, les presionaba para que le convirtieran en su heredero, y a continuación convertía su vida en un infierno hasta que terminaban suicidándose. Redujo los salarios de los empleados públicos, reprimió con inusitada severidad las revueltas populares y diseminó puestos de guardia por todo el Imperio, aunque la mayoría de estos cuarteles quedaron pronto medio abandonados porque no se cubrían las bajas. Los altos cargos de la Administración se asignaban a dedo, entre los amigos de Tiberio o incluso entre quienes tenían el descaro de competir con él en concursos de bebedores. Cuentan…

De Tiberio, decía, se cuentan auténticas barbaridades. Muchas de índole sexual, desde luego. No parece que tuviera demasiados remilgos a la hora de elegir amantes, aunque se dice que solía preferir en su lecho a los hijos antes que a las madres, y si esos hijos aún no habían sido destetados, mejor que mejor. No me voy a detener en ello, pues probablemente todo eso no sean más que infundios sin sentido, propalados por un sinfín de romanos curiosos que en realidad desconocían qué sucedía en las alcobas de Capri. Pero también se cuenta que durante su gobierno no hubo día en Roma sin ejecuciones, y que en determinados períodos se adoptó la curiosa costumbre de ajusticiar a los reos junto con sus hijos, si los tuvieran, para agravar la pena. Tiberio prestaba dinero a los pobres y después les obligaba a costear unos intereses que no podían pagar; a los menos pobres, en cambio, les presionaba para que le convirtieran en su heredero, y a continuación convertía su vida en un infierno hasta que terminaban suicidándose. Redujo los salarios de los empleados públicos, reprimió con inusitada severidad las revueltas populares y diseminó puestos de guardia por todo el Imperio, aunque la mayoría de estos cuarteles quedaron pronto medio abandonados porque no se cubrían las bajas. Los altos cargos de la Administración se asignaban a dedo, entre los amigos de Tiberio o incluso entre quienes tenían el descaro de competir con él en concursos de bebedores. Cuentan… ercibo escepticismo en la cara de mis alumnos.

ercibo escepticismo en la cara de mis alumnos. ¿…?

¿…?

nia junto con sus panoplias y pertrechos. Algunos habían regresado a los pocos días, por considerárseles inhábiles para el servicio o gracias a las buenas artes de unas monedas depositadas en la mano adecuada en el momento oportuno. Pero la mayoría han quedado alistados para aquella campaña improvisada, la más extraña de cuantas recuerdan los más viejos del lugar. El Emperador, dicen algunos, se ha vuelto loco. Ajusticia a quien se le antojaba, fornica con cuantas hembras (¡y no pocos varones!) se le ponen por delante, y gasta con frenesí un dinero del que el Tesoro ya no dispone. Incluso se rumorea que ha incendiado la capital a propósito, solo por su propio deleite estético, y que ha contemplado las llamas encaramado a la torre de Mecenas mientras ensayaba acordes con su lira. Hasta las ciudades hispanas han llegado noticias confusas sobre una posible rebelión de los galos ante semejantes tropelías, aunque la cosa no parece haber llegado lejos. Pero ahora el gobernador de esta parte de Hispania había comenzado a reclutar tropas para marchar hacia Itaila. Nadie, en los mentideros de Dertosa, conoce cuáles son sus verdaderas intenciones.

nia junto con sus panoplias y pertrechos. Algunos habían regresado a los pocos días, por considerárseles inhábiles para el servicio o gracias a las buenas artes de unas monedas depositadas en la mano adecuada en el momento oportuno. Pero la mayoría han quedado alistados para aquella campaña improvisada, la más extraña de cuantas recuerdan los más viejos del lugar. El Emperador, dicen algunos, se ha vuelto loco. Ajusticia a quien se le antojaba, fornica con cuantas hembras (¡y no pocos varones!) se le ponen por delante, y gasta con frenesí un dinero del que el Tesoro ya no dispone. Incluso se rumorea que ha incendiado la capital a propósito, solo por su propio deleite estético, y que ha contemplado las llamas encaramado a la torre de Mecenas mientras ensayaba acordes con su lira. Hasta las ciudades hispanas han llegado noticias confusas sobre una posible rebelión de los galos ante semejantes tropelías, aunque la cosa no parece haber llegado lejos. Pero ahora el gobernador de esta parte de Hispania había comenzado a reclutar tropas para marchar hacia Itaila. Nadie, en los mentideros de Dertosa, conoce cuáles son sus verdaderas intenciones. aproxima, lento pero inexorable, hacia las costas de Dertosa. Aquel es el primer barco que visita la ciudad en semanas. Un runrún nervioso brota de aquellas gentes en un sinfín de idiomas distintos. Pero en voz baja, como con recelo.

aproxima, lento pero inexorable, hacia las costas de Dertosa. Aquel es el primer barco que visita la ciudad en semanas. Un runrún nervioso brota de aquellas gentes en un sinfín de idiomas distintos. Pero en voz baja, como con recelo. A la mañana siguiente, nadie en Dertosa quiere comentar lo sucedido. Es como si el enigmático bajel, algunos de cuyos restos aún flotan junto a la bocana del puerto, no hubiera llegado nunca a la desembocadura del Ebro. Es posible que en las cabezas de todos ronde la incertidumbre sobre lo que el destino les tiene deparados a aquellos hombres que han acudido a la llamada del gobernador, a luchar quién sabe qué guerra ni contra qué enemigo.

A la mañana siguiente, nadie en Dertosa quiere comentar lo sucedido. Es como si el enigmático bajel, algunos de cuyos restos aún flotan junto a la bocana del puerto, no hubiera llegado nunca a la desembocadura del Ebro. Es posible que en las cabezas de todos ronde la incertidumbre sobre lo que el destino les tiene deparados a aquellos hombres que han acudido a la llamada del gobernador, a luchar quién sabe qué guerra ni contra qué enemigo.