La rendición de Cástulo

El vapor de la olla puesta sobre el fuego escapaba a duras penas por entre la techumbre vegetal de la vivienda, aportando una nota de cálida humedad a la atmósfera de aquella madrugada otoñal. En la calle comenzaban a atisbarse los primeros movimientos de la mañana, pero en el interior de la casa hacía tiempo que todo el mundo estaba ya despierto. El primogénito, aún mozalbete, había salido a tratar de cazar algún pájaro inadvertido, y se había llevado consigo a su hermano pequeño. La mujer hacía rato que había puesto en marcha el guiso de aquel día, y se afanaba ahora en torno al molino, haciendo girar con gran esfuerzo, tensando el espinazo al máximo para utilizar en el empeño todo el peso de su magro cuerpo, la muela para obtener el puñado de harina con el que a media mañana cocinaría unas gachas. Pese al fuego y al puchero, el frescor de la mañana se colaba en la vivienda, pero ello no obstaba para que el sudor perlara ya la frente y el cuello de la fémina.

Su esposo, sentado a la entrada, departía con el hermano de ella. Ambos tenían el semblante grave y hablaban en susurros, apenas audibles debido al rítmico rozar de la piedra del molino.

Su esposo, sentado a la entrada, departía con el hermano de ella. Ambos tenían el semblante grave y hablaban en susurros, apenas audibles debido al rítmico rozar de la piedra del molino.

Apenas se movían, no gesticulaban, todo lo más de cuando en cuando se asomaban distraídamente al exterior por la rendija de la puerta entornada. El uno se había levantado una hora atrás y todavía estaba medio desnudo. El otro había llegado a la casa hacía unos minutos, casi con el amanecer, y se hallaba cubierto del polvo y el rocío del camino. Su caballo hozaba al otro lado de la puerta. Mordisqueando quién sabía qué, pues hacía ya tiempo que no crecía ni una brizna de hierba en la ciudad.

-La asamblea va a ser esta tarde, decía el recién llegado a su cuñado. Por eso vine al galope, en cuanto me avisó el vecino. No entiendo cómo vosotros no habéis oído nada.

-Yo tampoco. Parece que toda Cástulo se volvió loca en cuanto los romanos bajaron de la sierra.

Ambos hombres se miraron, callando un segundo, casi arrepentidos de haber nombrado a la bicha. De haber nombrado a los romanos. El risrás del molino impedía pensar con claridad, al menos tanto como la poco que habían comido en las últimas semanas, y los muchos kilómetros, cabalgadas, discusiones y escaramuzas que llevaban a sus espaldas. Y los golpes. Era difícil concentrarse.

-Dicen que van a resistir hasta el final. Los hermanos de Himilce, y todos los demás. Que no entregarán la ciudad hasta que Aníbal regrese y acabe con todos los romanos.

-¿Qué sabrán ellos?, -masculló el dueño de la casa, como para sí. Por un segundo pensó en ordenar a su esposa dejar en paz aquel maldito molino, pero luego recordó las insípidas gachas que almorzarían en unas horas, y la dejó estar.- ¿Qué sabrán ellos? -repitió, ahora más firme-. ¿Ha vuelto Himilce, acaso? Se la llevaron a Cádiz hace años, y no sabemos nada de ella. ¿Y Aníbal? Esa sí que es buena. -¿Qué pasa con Aníbal?

-¿Qué pasa con Aníbal?

-¿De verdad crees que va a volver por aquí, después de haber cruzado los Pirineos y los Alpes? Estás loco, tú y todos. Su guerra era contra Roma, y nosotros le importamos un bledo. Y su Himilce, bledo y medio. En cuanto la preñó, la dejó tirada en Cádiz. Esta tarde se lo pienso decir a todo el mundo. Se lo pienso soltar a la cara a sus hermanos.

-¡Calla!

-No me callo. ¿Y a qué has venido entonces, si no quieres oírme? Ya sabes lo que opino, nunca lo he ocultado.

-¡Calla! -repitió el visitante-. Lo sé, pero no conviene extender el cuento. Y menos ahora, con ese Escipión a las puertas de Cástulo.

La mujer levantó un momento los ojos del molino, mirando por el rabillo del ojo a sus dos hombres, su esposo y su hermano. Y enseguida retomó su labor.

-¿Y por qué no? Es ahora cuando habría que hacer algo. Ya decía yo hace años que eso de ir todos detrás de Aníbal era una idiotez. Parecemos ovejas estúpidas. La primera vez que vino a pedir la mano de Himilce, le tuvimos que haber cortado la suya y habérsela metido por el culo. Pero ahora ha perdido la guerra. ¿No os dais cuenta? Quizás los cartagineses no lo saben, los soldados, digo, pero sus generales sí. La han perdido ellos, pero nosotros no tenemos que quedarnos a verlas venir.

-¿Y nuestros pactos? ¿No tienes honor?

-¿Qué pactos? ¿Tú has jurado algo? ¡Juraron los hermanos de Himilce! Que ellos se las apañen con sus juramentos y los dioses por los que juraron.

El visitante arrugó el ceño, pensativo. Como si no le gustaran nada sus propias cavilaciones. Contando, quizás posibles partidarios y detractores, sin que terminaran de salirle las cuentas. En Cástulo, todo el mundo conocía a todo el mundo.

El visitante arrugó el ceño, pensativo. Como si no le gustaran nada sus propias cavilaciones. Contando, quizás posibles partidarios y detractores, sin que terminaran de salirle las cuentas. En Cástulo, todo el mundo conocía a todo el mundo.

-¿Pero, y la libertad? ¡Si nos rendimos a los romanos, ya no tendremos libertad!

El señor de la casa se quedó sin habla, creyendo que no había oído bien. El caballo, al otro lado de la puerta, se removió intranquilo. El molino había enmudecido, sin que ninguno de los dos hombres se hubiera llegado a percatar. Por eso les sorprendió escuchar, a sus espaldas, la voz de la mujer.

-Hermano, tú eres tonto.

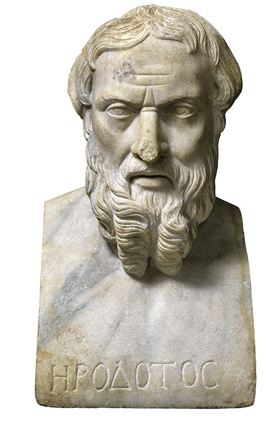

Pues resulta, relata Heródoto, que estos extraños norteños, pese a todo su gélido exotismo, sentían una especial reverencia por el Apolo griego. Es más, el santuario que el dios tenía consagrado en la isla de Delos, en el corazón del Egeo, recibía puntualmente cada año un abultado lote de ofrendas remitidas desde el más lejano septentrión. Los hiperbóreos, al parecer, dejaban sus regalos en las lindes del país, convenientemente embutidos entre balas de paja y embalados en cajas de madera precintadas para que durante el tránsito no sufrieran desperfectos. Los jinetes escitas, en el transcurso de alguna de sus cabalgadas periódicas, recogían aquellas cajas y las transportaban a través de las inmensas estepas euroasiáticas, viajando entre grifos, arimaspos y amazonas, tribus guerreras y sectas filosóficas. Los paquetes llegaban así al Epiro, la tierra que siglos después sería cuna del temible Pirro, pero que por el momento había de contentarse con albergar el célebre oráculo de Dodona, en el que Zeus vaticinaba el futuro mediante el murmullo de las hojas de un roble sagrado mecido por el viento. Desde el Epiro, las cajas atravesaban los Balcanes, remontaban la cordillera del Pindo y arribaban al Golfo Maliaco, hogar de los melieos, conocidos en Grecia por su piedad hacia la diosa Démeter y por su facilidad para honrar los pactos y luego traicionarlos. Una vez embarcados en las naves que cada año acudían hasta Traquinia, los regalos viajaban hasta la feraz isla de Eubea, donde, trasladados en una reata de mulas de ciudad en ciudad, terminaban alcanzando el puerto de Caristo, fundado en los tiempos pretéritos por el hijo del centauro Quirón. Desde allí, una vez estibadas a bordo de las naves caristias, las ofrendas viajaban más allá de las costas de Andros y llegaban a Tenos, donde eran descargadas y trasbordadas de nuevo a las bodegas de los buques tenios, que se encargaban a su vez de cubrir la última etapa del viaje, apenas unos estadios, hasta la isla de Delos. Seguramente por intercesión del Apolo, las cajas llegaban cada año puntuales al santuario, apenas unas horas antes de que comenzara el festival anual del dios. Cuando los barcos tenios aparecían en el horizonte, la algarabía estallaba incontrolable en toda la isla, pues su llegada anual parecía (y seguramente lo era) una muestra irrefutable de la benevolencia del dios para con sus devotos del mundo entero.

Pues resulta, relata Heródoto, que estos extraños norteños, pese a todo su gélido exotismo, sentían una especial reverencia por el Apolo griego. Es más, el santuario que el dios tenía consagrado en la isla de Delos, en el corazón del Egeo, recibía puntualmente cada año un abultado lote de ofrendas remitidas desde el más lejano septentrión. Los hiperbóreos, al parecer, dejaban sus regalos en las lindes del país, convenientemente embutidos entre balas de paja y embalados en cajas de madera precintadas para que durante el tránsito no sufrieran desperfectos. Los jinetes escitas, en el transcurso de alguna de sus cabalgadas periódicas, recogían aquellas cajas y las transportaban a través de las inmensas estepas euroasiáticas, viajando entre grifos, arimaspos y amazonas, tribus guerreras y sectas filosóficas. Los paquetes llegaban así al Epiro, la tierra que siglos después sería cuna del temible Pirro, pero que por el momento había de contentarse con albergar el célebre oráculo de Dodona, en el que Zeus vaticinaba el futuro mediante el murmullo de las hojas de un roble sagrado mecido por el viento. Desde el Epiro, las cajas atravesaban los Balcanes, remontaban la cordillera del Pindo y arribaban al Golfo Maliaco, hogar de los melieos, conocidos en Grecia por su piedad hacia la diosa Démeter y por su facilidad para honrar los pactos y luego traicionarlos. Una vez embarcados en las naves que cada año acudían hasta Traquinia, los regalos viajaban hasta la feraz isla de Eubea, donde, trasladados en una reata de mulas de ciudad en ciudad, terminaban alcanzando el puerto de Caristo, fundado en los tiempos pretéritos por el hijo del centauro Quirón. Desde allí, una vez estibadas a bordo de las naves caristias, las ofrendas viajaban más allá de las costas de Andros y llegaban a Tenos, donde eran descargadas y trasbordadas de nuevo a las bodegas de los buques tenios, que se encargaban a su vez de cubrir la última etapa del viaje, apenas unos estadios, hasta la isla de Delos. Seguramente por intercesión del Apolo, las cajas llegaban cada año puntuales al santuario, apenas unas horas antes de que comenzara el festival anual del dios. Cuando los barcos tenios aparecían en el horizonte, la algarabía estallaba incontrolable en toda la isla, pues su llegada anual parecía (y seguramente lo era) una muestra irrefutable de la benevolencia del dios para con sus devotos del mundo entero. Mas los hiperbóreos nunca acudieron en persona al festival. Nadie, salvo el mítico Heracles y quizás los misteriosos escitas que transportaban aquellas cajas durante las primeras etapas del viaje, sabía nada de su existencia. Ni tampoco de los escitas sabía nadie apenas nada, salvo los epirotas, que a su vez eran unas gentes misteriosas de las que ni siquiera los griegos se ponían de acuerdo sobre si eran o no helenos. Los melieos comerciaban a menudo con los eubeos, salvo cuando la guerra los distanciaba, pues pertenecían a facciones enfrentadas. Y los eubeos eran buenos amigos de los tenios, aunque no tanto de los andrios, en cuyas costas rara vez desembarcaban. Delos, en fin, era bien conocida y respetada por todos: era la isla que albergaba el gran santuario del dios Apolo, el lugar donde su madre, Leto, los había parido a él y a su hermana Diana al comienzo de los tiempos. Todos los griegos frecuentaban aquella isla, verdadero ombligo del mundo: todavía faltaba mucho para que se convirtiera en el nido de piratas que con el tiempo llegaría a ser.

Mas los hiperbóreos nunca acudieron en persona al festival. Nadie, salvo el mítico Heracles y quizás los misteriosos escitas que transportaban aquellas cajas durante las primeras etapas del viaje, sabía nada de su existencia. Ni tampoco de los escitas sabía nadie apenas nada, salvo los epirotas, que a su vez eran unas gentes misteriosas de las que ni siquiera los griegos se ponían de acuerdo sobre si eran o no helenos. Los melieos comerciaban a menudo con los eubeos, salvo cuando la guerra los distanciaba, pues pertenecían a facciones enfrentadas. Y los eubeos eran buenos amigos de los tenios, aunque no tanto de los andrios, en cuyas costas rara vez desembarcaban. Delos, en fin, era bien conocida y respetada por todos: era la isla que albergaba el gran santuario del dios Apolo, el lugar donde su madre, Leto, los había parido a él y a su hermana Diana al comienzo de los tiempos. Todos los griegos frecuentaban aquella isla, verdadero ombligo del mundo: todavía faltaba mucho para que se convirtiera en el nido de piratas que con el tiempo llegaría a ser. Pues bien, todas aquellas gentes diversas que se desconocían entre sí colaboraban activamente en el acarreo anual de las ofrendas hiperbóreas. Todas acudían a recepcionar aquellas misteriosas cajas precintadas destinadas a Apolo, las transportaban a través de sus respectivos territorios y se las entregaban al vecino inmediato. Año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo, pese a las guerras y a las treguas, las inundaciones y las migraciones, los reyes y las repúblicas, Apolo recibía puntualmente sus regalos.

Pues bien, todas aquellas gentes diversas que se desconocían entre sí colaboraban activamente en el acarreo anual de las ofrendas hiperbóreas. Todas acudían a recepcionar aquellas misteriosas cajas precintadas destinadas a Apolo, las transportaban a través de sus respectivos territorios y se las entregaban al vecino inmediato. Año tras año, generación tras generación, siglo tras siglo, pese a las guerras y a las treguas, las inundaciones y las migraciones, los reyes y las repúblicas, Apolo recibía puntualmente sus regalos.

Esta noche les quiero hablar del viajero por antonomasia, Ulises. Señor de Ítaca cuando salió de su tierra, heroico caudillo durante la larga guerra contra Troya, paupérrimo refugiado tras años enteros navegando a la deriva, a su regreso. Dos décadas pasó Ulises lejos de su casa, de sus cosas. Y ni un solo día dejó de añorarlas. Y, durante esas dos décadas, Penélope, su esposa, tejía y destejía su telar, esperando contra toda esperanza que el marido ausente regresara a casa. Resistiendo como podía las acechanzas del enjambre de pretendientes que había acudido a palacio a pedir su mano y a aprovecharse de las riquezas desprotegidas del rey. Penélope les prometió que elegiría esposo entre ellos en cuanto terminara el manto que se encontraba tejiendo, pero no antes. Y por eso destejía cada noche su labor de la víspera, tratando así de ganar tiempo al tiempo.

Esta noche les quiero hablar del viajero por antonomasia, Ulises. Señor de Ítaca cuando salió de su tierra, heroico caudillo durante la larga guerra contra Troya, paupérrimo refugiado tras años enteros navegando a la deriva, a su regreso. Dos décadas pasó Ulises lejos de su casa, de sus cosas. Y ni un solo día dejó de añorarlas. Y, durante esas dos décadas, Penélope, su esposa, tejía y destejía su telar, esperando contra toda esperanza que el marido ausente regresara a casa. Resistiendo como podía las acechanzas del enjambre de pretendientes que había acudido a palacio a pedir su mano y a aprovecharse de las riquezas desprotegidas del rey. Penélope les prometió que elegiría esposo entre ellos en cuanto terminara el manto que se encontraba tejiendo, pero no antes. Y por eso destejía cada noche su labor de la víspera, tratando así de ganar tiempo al tiempo. donde hubo de pasar varios años trastornado por los encantos de tan singular fémina, pero ni aun así Ulises pudo olvidarse de lo que entretanto estaba sucediendo en su casa. Cuando, ayudado en el mar por la enamoradiza nereida Leucotea, el viajero alcanzó la isla de los feacios, seguía teniéndolos en mente, y también cuando hubo de seducir a la princesa Nausicaa para que los habitantes de Esqueria le socorrieran en su viaje. Y, mientras tanto, Penélope tejía y destejía su telar, guardando fielmente la hacienda del marido.

donde hubo de pasar varios años trastornado por los encantos de tan singular fémina, pero ni aun así Ulises pudo olvidarse de lo que entretanto estaba sucediendo en su casa. Cuando, ayudado en el mar por la enamoradiza nereida Leucotea, el viajero alcanzó la isla de los feacios, seguía teniéndolos en mente, y también cuando hubo de seducir a la princesa Nausicaa para que los habitantes de Esqueria le socorrieran en su viaje. Y, mientras tanto, Penélope tejía y destejía su telar, guardando fielmente la hacienda del marido. Solo entonces Ulises se despojó de sus andrajos y reveló su verdadera identidad. Él era el largamente añorado rey de Ítaca, señor de aquella casa. Mandó a sus sirvientes adecentar la casa, ordenó a sus pastores que recompusieran lo antes posible sus rebaños, premió al porquero que durante todos aquellos años le había sido siempre leal, y mandó a buscar a Penélope, eximiéndole de su obligación de continuar tejiendo y destejiendo aquel maldito telar. El señor de la casa, dueño de todos sus habitantes, había regresado, y estaba dispuesto a disfrutar de todas aquellas cosas que le pertenecían y que tanto había añorado.

Solo entonces Ulises se despojó de sus andrajos y reveló su verdadera identidad. Él era el largamente añorado rey de Ítaca, señor de aquella casa. Mandó a sus sirvientes adecentar la casa, ordenó a sus pastores que recompusieran lo antes posible sus rebaños, premió al porquero que durante todos aquellos años le había sido siempre leal, y mandó a buscar a Penélope, eximiéndole de su obligación de continuar tejiendo y destejiendo aquel maldito telar. El señor de la casa, dueño de todos sus habitantes, había regresado, y estaba dispuesto a disfrutar de todas aquellas cosas que le pertenecían y que tanto había añorado.